強い組織をつくるために、

リーダーが鍛えるべき「意思決定力」

高田 朝子氏(法政大学経営大学院 イノベーション・マネジメント研究科 教授)

企業が強い組織へと進化するには、リーダーによる迅速で明確な意思決定が不可欠だ。しかし経営環境が激変し、曖昧性と不確実性が高まっている現代、迷いや葛藤から前例踏襲や先送りに陥りやすく、最適な意思決定は容易ではない。「組織行動」「リーダーシップ」を専門とする法政大学の高田氏は、意思決定力は鍛えることができる、と言う。高田氏が「リーダーに求められる意思決定力」とは何か、どう鍛錬すべきかを解説した。

- 高田 朝子氏

- 法政大学経営大学院 イノベーション・マネジメント研究科 教授

なぜ今、リーダーに「決める力」が求められるのか

現代は、政治経済の動向から技術革新まで、あらゆる領域で予測不可能な変化が頻発する、「一寸先は闇」の時代。このような環境下で、かつて有効であった「前例踏襲」はもはや機能しない。変化に対応し組織を前進させるためには、リーダーによる的確で迅速な意思決定が不可欠だ。

高田氏は、リーダーシップを構成する能力として「決めること」「配ること」「つなぐこと」の3要素を挙げる。「配る」とは報酬や仕事、希望を分配することであり、「つなぐ」とは社内外の知見を持つ人々を連結させ集合知を形成すること。これら全ての根幹をなすのが「決めること」、すなわち意思決定である。

「決められないリーダーは、はっきり言って迷惑です。かつては調整役で済んだかもしれませんが、ゲームのルール自体が刻一刻と変わる現代、リーダーが決断を先延ばしにすることは、組織の停滞、ひいては衰退に直結します。もはや意思決定から逃れることは許されません。決められないリーダーは、単なる優柔不断ではなく、能力不足の証左と見なされます」

日本の組織を縛る「おじさんネットワーク」と意思決定の構造

なぜ日本の組織では、迅速な意思決定が難しいのか。高田氏は、その根源には日本社会の文化的・構造的特性があると説明する。そもそも日本は「個人が多くを意思決定しなくても回る仕組みを持っている」国であるという。

高田氏が挙げる象徴的な例が、居酒屋での注文だ。「お任せ」と言えば、店主がよしなに旬の魚を見繕ってくれる。客は細かい選択をする必要がなく、店主も信頼を裏切らないだろうという暗黙の了解が成立している。一方で、米国のサンドイッチチェーンなどでは、パンの種類から具材、焼き方、ドレッシングに至るまで、顧客は無数の選択を迫られる。これは、自ら決めなければ何も進まない文化の現れである。

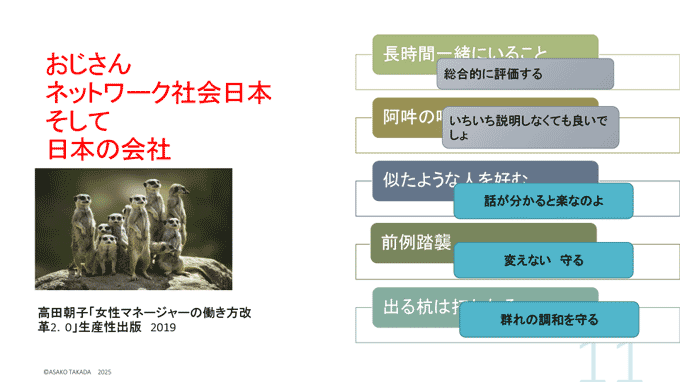

こうした「決めなくても済む」文化は、日本の企業組織で、高田氏が「おじさんネットワーク社会」と表現する独特の構造から生み出された。この社会には、五つの特徴が見られるという。

- 長時間一緒にいることによる総合評価:個人の能力を個別具体的に評価するのではなく、職場での評判などから「なんとなく」総合的に評価する

- 阿吽(あうん)の呼吸の重視:いちいち説明しなくても意図が伝わることを良しとする

- 同質性の追求:似たような背景を持つ人材が集まることで、話が早く、楽であると感じる

- 前例踏襲主義:「変えないこと」「守ること」が重視される

- 群れの調和の尊重:個人の突出よりも、組織全体の和が優先される

この構造は、ゴールが明確で全員が同じ方向を向いている時代には、組織を一つにまとめる上で非常に効率的だった。しかし、生産年齢人口が減少し、社会が複雑化する現代、変化への対応を阻む大きな足かせとなっている。同質性の高い集団による意思決定は、多様な視点を欠き、内向きで硬直的な判断に陥りがちなのだ。

意思決定の質を左右する「問いの立て方」と「思考の癖」

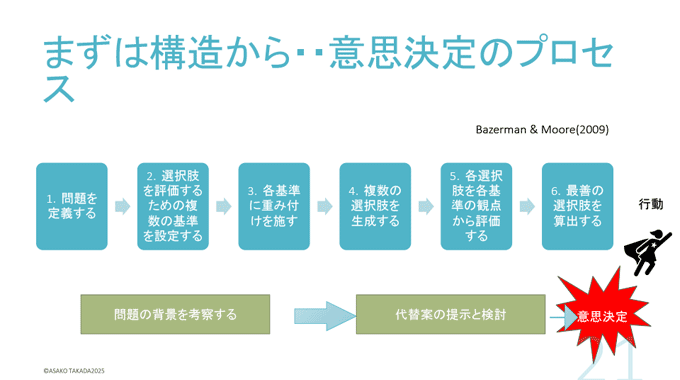

では、どうすれば意思決定の質を高められるのか。高田氏は、意思決定のプロセスそのものに立ち返る重要性を説く。一般的な意思決定プロセスは、「(1)問題の定義」「(2)評価基準の設定」「(3)基準への重み付け」「(4)複数の選択肢の生成」「(5)各選択肢の評価」「(6)最善案の算出」というステップで構成される。

「最も重要なのが、最初のステップです。平たく言えば『問題の背景を考察する』こと、すなわち『何を問題とするか』を正しく見極めることです。良い問いを立てなければ、良い答えが出ません。良い問いとは、『誰が(主体は誰か)』『何を(ゴールは何か)』が含まれているものです」

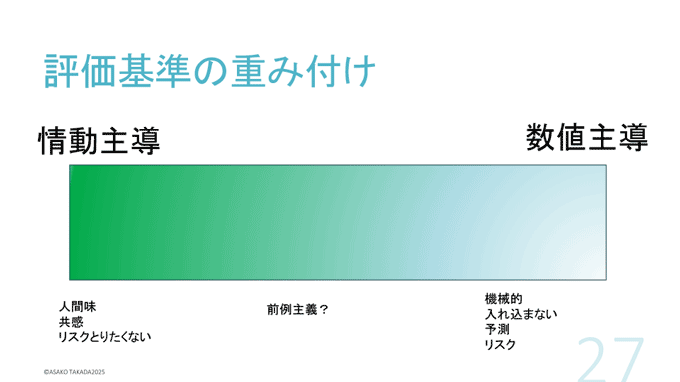

次に、評価基準に重み付けをし、決断を下すプロセスで、リーダーは自身の「思考の癖」を自覚する必要がある。高田氏は、意思決定のスタイルを大きく「情動主導」と「数値主導」の二つに分類する。

「情動主導は、人間味や共感を重んじ、人の気持ちをおもんぱかるあまりリスクを避けがちになります。一方、数値主導は、予測やデータを基に機械的に判断し、情を挟みません。どちらが優れているというわけではなく、大切なのは自分がどこに重みを持っているかを知っておくことです。自分の思考の癖を客観視できて初めて、バランスの取れた、あるいは状況に応じた適切な判断軸を持つことが可能になるのです」

「見たいものを見る」人間の脳――バイアスを乗り越える思考

意思決定のプロセスをどんなに論理的に進めようとしても、私たちの判断をゆがめる強力な存在がある。それは、人間の脳に深く根ざした「バイアス」だ。高田氏は、意思決定を学ぶ上でまず心に刻むべきこととして「人間は『見たいものを見る』生き物である」という原則を挙げる。人は客観的な事実よりも、自分が信じたい情報や見たい現実を無意識に集め、自説を強化してしまう傾向がある。加えて、人間の脳はパターン化で処理することが常である。

この脳処理の仕方を、行動経済学者のダニエル・カーネマンは「システム1」と「システム2」という二つの思考様式で説明した。「システム1」は、速く、直感的で、自動的に働き、パターン化で処理する思考であり、日常の判断の9割以上を占める。一方、「システム2」は、遅く、意識的で、論理的な思考であり、複雑な問題解決に使われるが、多くのエネルギーを消費する。

「多くの組織、特に日本の組織ではパターン化に即した意思決定がはびこっています。その結果として生じるのが、『一度決めたら変えない罠(一貫性の罠)』や、投資したコストに固執して撤退できなくなる『埋没コストの錯誤』。特に、一度決めたことを変えるのは「信用を損なう」という文化的な刷り込みが、合理的な方針転換を妨げます。

さらに、合意形成(コンセンサス)を過度に重視するあまり、誰も責任を取らないまま「先送り」が横行し、決断そのものが回避されるケースも少なくありません。これらの罠(わな)はすべて、意識的に自らを振り返り、「本当にこれで良いのか」と問い直すプロセスを怠ることから生じます」

凡庸な決定から脱却するための「七つの鍵」と「ネガティブ・ケイパビリティ」

では、こうした認知バイアスや組織の罠を乗り越え、より良い意思決定を行うために、リーダーは何をすべきなのか。高田氏は、そのための具体的な「七つの鍵」を提示する。

- まずは数をこなす:意思決定能力は、ピアノやスポーツと同様に訓練で磨かれる。他者の決定を観察し「自分ならどうするか」とシミュレーションを繰り返すことが重要である

- 自分の考え方の癖を知る:自分が情動主導なのか数値主導なのか、どのようなバイアスに陥りやすいのかを自己分析する

- 可視化と俯瞰(ふかん)を作動する:当事者として感情的に入り込むのではなく、まるでシャーレの中の微生物を観察するように、状況を客観視する。高田氏は「良い意思決定とは『どのくらい俯瞰できているか』という話だ」と、その重要性を説く

- ゴールが何かを考える:その意思決定によって、短期的、中期的、長期的に何を実現したいのか、目的を明確にする

- 立ち止まってシステム2を作動する:ルーティンや直感(システム1)に頼らず、意識的に立ち止まり、論理的・分析的に思考する時間を作る

- 苦痛を乗り越える:意思決定は本質的に苦痛を伴う。決断に伴う責任や摩擦から逃げず、勇気をもって前に進む

- 楽に決めない(場合によっては)ネガティブ・ケイパビリティ:最後に高田氏が強調するのが、この概念である

「ネガティブ・ケイパビリティ」とは、英国の詩人であるジョン・キーツが提唱した概念で、「白黒付けずに灰色でいながら、思考実験を繰り返すことができる能力」のことと高田氏は定義している。これは単なる「先送り」とは全く異なる。安易な結論に飛びつかず、不確実で未解決な状態に耐えながら、多角的に思考を深める知的な忍耐力である。

人材育成や長期戦略の策定といった、複雑で答えのない問題に対峙(たいじ)する際、この能力はリーダーにとって不可欠となる。すぐに決断を下すことで得られる安心感からあえて距離を置き、悩み続けることでしか見えてこない本質的な解決策があるのだ。

「これらを実践し、意思決定の訓練を重ねることが、これからのリーダーには不可欠です。『決められない国』と揶揄(やゆ)される日本で、一人ひとりのリーダーが思考の罠から脱却し、勇気と知性をもって決断を下すこと。それこそが、不確実な未来を乗り越え、真に強い組織を築くための唯一の道なのです」

参加者との質疑応答

講演後には、参加者との質疑応答が行われた。

参加者1:意思決定においては、「情動」と「数値」のどちらを重視すべきでしょうか。バランスが大事とも言われますが、高田先生のお話はどちらかに寄ることを否定していないように聞こえました。

高田:これからの時代、AIは数値で判断を下すでしょう。そうなると人間は「情動」に寄るべきだと私は考えています。特に人を育てるという文脈では、情に寄った判断のほうが、その後の本人の成長に大きく影響する場合があります。

ただし、重要なのは、その情動的な判断が「未来へのプラスにつながる」というビジョンやロジックを言語で説明できることです。単に「好きだから」「自分の部下だから」という理由で情に流されるのとは全く違います。未来への絵姿を描いた上での情動的な判断であるべきです。

参加者2:リーダーの能力(アビリティ)は開発できるが、性格(キャラクター)は変えられないというお話がありました。しかし、部下の意思決定能力が、その慎重な性格に引っ張られてしまっている場合、どうすればよいでしょうか。

高田:部下の性格を分析して、「彼はこういう性格だから」と対応を変えることは、あまり意味がないと思います。本筋からずれてしまうからです。重要なのは、決断の訓練をさせることです。決められない人は、突き詰めれば「決める勇気がない」だけです。

上司としては、性格を解釈するのではなく、「どちらに決めるのか」と問い続け、決める行動そのものを促すべきです。仕事は、将棋や囲碁のように、相手の手を読むゲームではありません。性格を考慮するよりも、ファクトに基づいて判断し、決断するという経験を積ませることのほうが、よほど重要です。