これからのリーダーに求められる「交渉力」と「対話力」

田村 次朗氏(慶應義塾大学 名誉教授/特任教授、大学院大学至善館 教授)

ビジネス環境が複雑化し、将来の予測が困難な現代において、リーダーに求められるのは、多様なステークホルダーと対話し、合意を形成しながら「より良い解」を創造していく力である。本講演では、「交渉学」の第一人者である田村次朗氏が登壇。リーダーシップの根幹をなす対話力や交渉力について、具体的なフレームワークを交えながら、その本質と実践法を解説した。

- 田村 次朗氏

- 慶應義塾大学 名誉教授/特任教授、大学院大学至善館 教授

すべての土台となる傾聴力と「IQAA」

多くのビジネスパーソンは、学生時代を通じて「一つの正解」を効率的に見つけ出すことが「頭が良い」と評価される教育システムの中で育ってきた。しかし、ひとたび実社会に出れば、明確な正解が存在しない複雑な問題に日々直面することになる。この教育と社会の間の根深いギャップこそ、現代の日本のビジネスパーソンが直面する多くの課題の根源だと田村氏は言う。

「優秀な学生ほど、授業の最後に『結局、今日の話の答えは何ですか』と聞いてきます。それほどまでに、私たちは“答えを求めること”に慣れてしまっている。しかし大切なのは、答えが見えなくても、より良いものを求めていくプロセスそのものなのです」

このギャップを埋めるため、現代のビジネスパーソンに最も求められている能力とは何か。田村氏は、第一に「コミュニケーション能力」、第二に「課題解決能力」であると定義した。しかし、これらの言葉もまた、曖昧なスローガンとして使われることが多い。

「私たちはコミュニケーションやリーダーシップといった言葉に振り回されていますが、その本質を理解できているでしょうか。多くの人はこれらの言葉を曖昧なまま使っています。だからこそ、一つひとつを分解して学ぶ必要があるのです」

具体的には、「コミュニケーション能力」は「対話力」「交渉力」といったスキルに捉え直すことができる。また、「課題解決能力」は本質的には「リーダーシップ」であり、ハーバード大学のロナルド・ハイフェッツ教授が提唱する「アダプティブ(適応型)リーダーシップ」のように、具体的な理論に基づいて学ぶべきだという。

田村氏が自身の講義で一貫して提唱するのは、リーダーシップの基礎を「傾聴力」「対話力」「交渉力」「説得力」という四つの力で捉え直すアプローチである。これらは、正解のない時代を生き抜くための根源的な力であり、講演では特に「対話力」と「交渉力」に焦点を当てて、その具体的なフレームワークを解説した。

コミュニケーションや交渉において、土台として最も重要なのが「傾聴力」だ。交渉と聞くと、相手を言いくるめたり、駆け引きで有利な条件を引き出したりするような、強い自己主張のイメージを抱きがちだが、田村氏によると本質は全く逆である。

「相手を『よし』とさせてこそ、自分も『よし』となる。『三方よし』のような関係を築かなくてはなりません。そのためには、まず相手を深く理解するために『聴く』ことが不可欠です。相手の話を徹底的に聞き、理解し、その上で対話や交渉に臨まなければ、不毛な対立に終わるでしょう」

傾聴においては、「Interest(関心をもつ)」「Question(質問をする)」「Appreciation(価値理解をする)」「Assertiveness(お互いを尊重した主張をする)」の「IQAA」を意識し、相手のコメントを評価・否定しない姿勢が求められる。特にリーダーは、部下の意見を聞くやいなや「そんなのはダメだ」と即座に切り捨てていないか、常に自問すべきだという。

まず相手の考えの価値を認め、「あなたの立場に立てば、そう考えるのももっともだ」という姿勢で臨む。その上で自分の意見を伝える際には、相手を攻撃するのではなく、質問の形を取ることがポイントだ。特に日本では、反論すること自体が攻撃的と受け取られかねないため、このアプローチは極めて有効だ 。「こういう考えもあるようですが、どう思われますか」と問いかけることで、相手に敬意を払いながら、対等な立場で議論を深めることができる。

「忙しいリーダーにとって、部下の話が要領を得ないと感じることは多いでしょう。それでも『時間がない』と話を打ち切るのではなく、『あなたの言いたいことは、要するにこういうことかな?』と助け舟を出してあげるのです。相手の意図をくみ取り要約してあげることで、コミュニケーションは円滑になり、相手は『理解してもらえた』と感じて成長します。その積み重ねが、組織全体の力を底上げするのです」

「SPICE」のプロセスで培う対話力

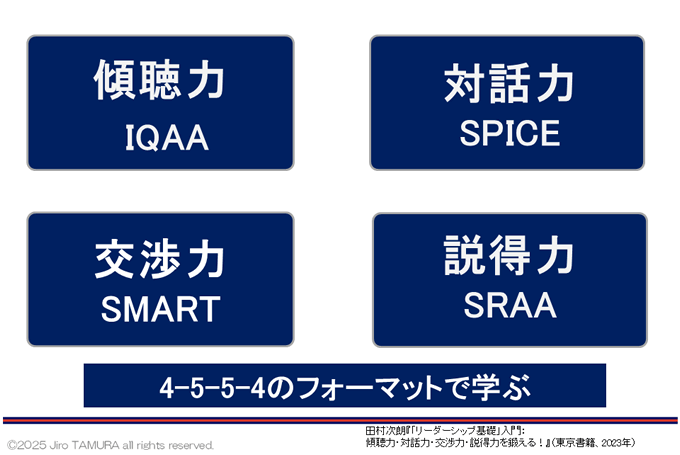

こうした傾聴の姿勢を土台に、実際の会議や議論を建設的に進める「対話力」のフレームワークが「SPICE」である。意見の拡散と収束を繰り返しながら、より良い意思決定を目指すための五つのステップから構成される。

まずは「Situation、Stakeholder(状況把握・利害関係者)」。全ての利害関係者を洗い出すことだ。自分たちの視点だけで議論を始めると、結論が著しく偏ったものになりかねない。例えば大学のカリキュラム改革を教員だけで議論すると、学生や保護者、卒業生といった重要なステークホルダーの視点が抜け落ち、改革は進まない。顧客、競合、株主、従業員など、多様なステークホルダーの存在を認識することが全ての始まりだ。

続いて「Perspective(視点)」。洗い出した利害関係者それぞれの視点から、物事をどう見ているかを考えることで、客観的な議論、多角的な検討が可能になる。特に、その場にいない「サイレント・マジョリティー」の意図まで汲み取ろうとする姿勢が求められる。

これらの徹底的な分析に基づき、本当に取り組むべき課題は何かを再定義するのが「Issue(課題設定)」だ。単なる思いつきの課題設定ではなく、多様な視点を踏まえた本質的な課題を見つけ出すことで、その後の議論が的確なものになる。

課題が明確になれば、その課題解決に向け、できるだけ多くの選択肢「Creative Options(創造的選択肢)」をテーブルに乗せる。重要なのは、この段階では一切の評価や批判をせず、自由な発想を促すことだ。

そして最後に「Evaluation and Decision Making(評価・意思決定)」。出そろった選択肢を評価し、優先順位をつけ、最終的な意思決定を行う。プランAだけでなく、プランB、プランCまで用意しておくことが、変化に強いしなやかな決断につながる。

「日本の多くの会議では、多様な意見を出す『拡散』のプロセスが決定的に欠けています。リーダーがファシリテーターとして、まずSとPの分析から始め、心理的安全性を確保しながら多様な意見を引き出すことで、会議の質は劇的に向上します」

交渉の鍵を握る「SMART」の準備

講演の後半は、もう一つの柱である「交渉力」に焦点が当てられた。田村氏は、交渉を「論理」「準備」「現場」という三つの視点で捉え、中でも成功の8割を決定づけるのが「準備」の質であると説いた。

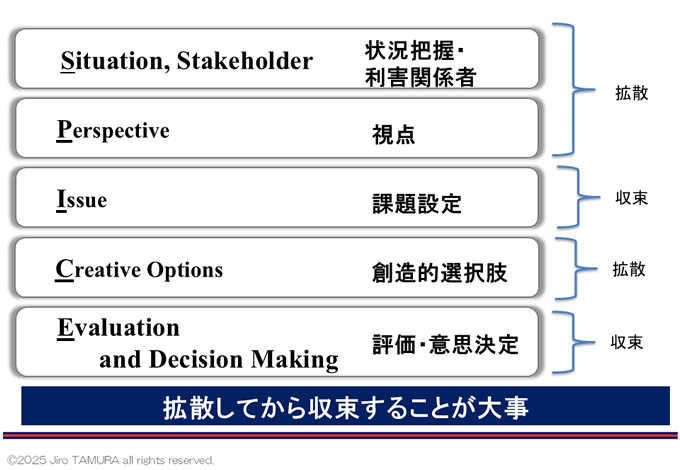

たとえば、部品メーカーが突然、自動車メーカーから単価40万円の部品を30万円に引き下げるよう要求されたとする。このような状況で、多くの交渉担当者は相手が提示した最初の数字(アンカー)に縛られ、「間をとって35万円で」といった安易な妥協に陥りがちだ。これは、相手の論理を理解しようとせず、十分な準備を怠った結果の典型的な失敗例である。この「アンカリング」と呼ばれる心理的な罠を回避し、建設的な交渉を行うための準備の型が「SMART」だ。

交渉相手だけでなく、その上司や関連部署(技術部や調達部など)、さらには自社内の関係者まで、交渉を取り巻く全てのステークホルダーの状況や利害をマッピングし、多角的に分析する。これが「Situation, Stakeholder(状況把握・利害関係者)」のプロセスとなる。

状況を正確に把握したら、続いて「何のためにこの交渉をするのか」という大局的な「Mission(目標・方針)」を明確にする。目先の価格交渉だけでなく、「この契約を通じて、ともに次世代の自動車業界リードする」といった、より上位の共通目標を相手と共有することで、交渉は単なるゼロサムゲームから価値創造の場へと転換する。

交渉が難航した場合の「Alternative(代替案)」を用意することも欠かせない。最善の代替案を「BATNA(Best Alternative to a Negotiated Agreement)」という。BATNAは、相手の理不尽な要求に対して「ノー」と言うためのよりどころとなる。優れたBATNAがなければ、相手の言いなりになるしかない。

続いて「Realistic Option(創造的選択肢)」を準備する。対話力のSPICEにも創造的選択肢があったが、交渉ではより現実的な選択肢を考えるという意味で、あえて「Realistic」という英単語を充てている。価格だけでなく、品質、納期、技術協力、共同開発、支払い条件など、交渉のテーブルに乗せる現実的な論点を複数用意する。交渉とは、これらのオプションを創造的に組み合わせ、全体の価値(バリュー)を高めていくプロセスである。アイデアはゼロから生み出す必要はなく、既存の要素を組み合わせることで創造的になりうる。

ここまでの準備を経て、ようやく「Target(合意可能幅)」を検討する。価格などの量的条件だけでなく、Rで用意したさまざまなオプション(質的条件)を組み合わせることで、交渉で達成したい合意可能な領域を広げることが重要だ。

このフレームワークを用いて周到な準備を行うことで、交渉は単なる価格の綱引きではなく、互いの価値を創造する協調的なプロセスへと昇華されるのだ。

ちなみに、リーダーシップの基礎を構成するもう一つの説得力は、「SRAA」、つまり「Sophisticated(詭弁ではない・洗練された)」「Rhetoric(弁論)」「Adaptive Leadership(適応型リーダーシップ)」「Authentic Leadership(自分らしいリーダーシップ)」の姿勢が重要となる。

交渉現場の2大原則

SMARTのフレームワークで周到な準備を行った上で、交渉の「現場」ではどう振る舞うべきか。田村氏は、二つの基本原則を提示した。

まずは「立場から利害へ」。「安く買いたい」「高く売りたい」という表面的な立場の対立に終始するのではなく、その背後にある互いの「利害(Interest)」の本質を見定める必要がある。価格の面で対立しているように見えても、「最高の車を販売して業界No.1でありたい(自動車メーカーの利害)」と「最高の部品を提供して業界No.1でありたい(部品メーカーの利害)」という、より本質的な利害は一致している可能性がある。共通の利害を見つけ出し、広げていくことが、Win-Winの合意に向けた唯一の道となる 。

もう一つは「人と問題の分離」、つまり、感情的な対立を避け、交渉相手と協力して問題解決にあたることだ。交渉が行き詰まると相手を攻撃しがちだが、「あなたは間違っている」「私が正しい」と非難するのではなく、「ここに問題がありますね。どうすれば解決できるか一緒に考えませんか」と、人と問題を切り離してアプローチすることが、建設的な関係を維持する上で不可欠だ。

「交渉では『お金の話は最後までしない』姿勢が求められます。価格の話だけで応戦すると、アンカリングの罠にはまります。そうではなく、『もう少しお互いの情報を交換しましょう』と、SやM、Rの話に引き戻し、交渉の焦点を常に価値(バリュー)に当て続けなくてはなりません。『我々が提供するこの価値(バリュー)に対してこの価格なのです』という論理を、自信を持って貫き、その価値を構成する要素、すなわちリアリスティック・オプションについて議論を続けるのです」

では、どうしても値下げを要求された場合はどうすべきか。田村氏は明快な答えを提示した。

「『このスペックを外してよろしければ35万円で結構です』というように、条件を変えれば価格変更が可能だと伝えるのです。立場の違いで無条件に価格を譲歩してはいけません。それは自社の価値を自ら損なう行為であり、相手に『値下げできるのならば、最初の価格は何だったのか』と不信感を与えるだけです」

「三方よし」に学ぶ、AI時代のリーダーシップ

田村氏はこれらの交渉の原則が、日本の近江商人に古くから伝わる「三方よし(売り手よし、買い手よし、世間よし)」の哲学と深く通底するものであると説いた。ハーバード流交渉術が目指す「賢明な合意(Wise Agreement)」、すなわち「双方の正当な要望を可能な限り満足させ、対立する利害を公平に調整し、時間が経っても効力を失わず、また社会全体の利益を考慮に入れた解決」は、まさに三方よしの精神そのものである。

「三方よしに代表されるように、相手との信頼関係をつくることは、日本人が最も得意とするところのはず。私たちが古くから持つ素晴らしい価値観に自信を持つべきです」

最後に田村氏は、アリストテレスの『弁論術』の一節を引用した。「言論を用いていることこそ、身体を使用すること以上に人間に特有なこと」。リーダーシップの基礎となる傾聴力・対話力・交渉力・説得力は、AIで置き換えることができない人間固有の能動的な力だ。これらこそ人の心を動かし、新たな価値を創造し生き抜いていくための根源的な力になると説き、田村氏は講演を締めくくった。