これからの時代の次世代経営人材に求められること

~経営スキルでは越えられない壁を超えるために~

河島 慎氏(株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 技術開発統括部 コミュニケーションエンジニアリング部 エグゼクティブコミュニケーションエンジニア)

環境変化が激しく、経営における知識やスキルだけでは乗り越えられない「壁」が存在する現代において、次世代リーダーに求められる資質とは何か。経営者としての「覚悟」と困難な状況下でも支え合える「仲間」の存在が、リーダーとして活躍するために必要不可欠であることを、具体的な事例を交えながらリクルートマネジメントソリューションズの河島慎氏が解説した。

- 河島 慎氏

- 株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 技術開発統括部 コミュニケーションエンジニアリング部 エグゼクティブコミュニケーションエンジニア

経営スキルだけでは超えられない「壁」

講演の冒頭で、河島氏はリクルートマネジメントソリューションズの事業内容を紹介した。同社は階層別教育とアセスメントを事業の柱としており、適性検査「SPI」の運営で知られている。河島氏が所属するコミュニケーションエンジニアリング部は、1988年のリクルート事件を契機に、1989年、「人がいきいきと働くとは、どのようなことか」という問いから発足。事業の発展と個人のモチベーション向上を両立させる方法を追求しており、合宿でのコーディネーションをはじめとした役割を担っている。現在では1000社を超える企業と取引を実現しており、その6割は経営層や事業責任者などのリーダー層、残り4割は人事担当者からの依頼であると述べた。

続けて、河島氏は、VUCAの時代である現代において経営スキルだけでは超えられない「壁」が非常に高くなっていると語った。サイバーエージェントの藤田晋氏は、リクルートマネジメントソリューションズの研修を通じて「社長が間違えたら大変な時代で、経営の舵取りがいかに難しいかを、次世代リーダーである研修参加者に伝えることができた」と話したという。この言葉を念頭に、河島氏は経営スキルだけでは超えられない壁の正体について深く掘り下げていった。

次世代経営人材を育成するプロセスでは、コンピテンシーを明確化し、アセスメントを行い、育成計画を立案し、最終的に登用・配置するという一連の流れがある。しかし、河島氏は、このプロセスの中にこそ「落とし穴」があると警鐘を鳴らす。

サイバーエージェントでは、大手コンサルティング会社の経営スキル研修の最後に事業構想を発表させる場を設けていた。しかし、藤田氏はその発表内容に「リスクがまるで考えられていないバラ色の計画」であると感じたという。描かれた事業計画は緻密であり、論理的な非の打ち所はないように見えたが、 サイバーエージェントは、上場後ITバブル崩壊による苦境や、ABEMA事業立ち上げ時の様々な懐疑的な声を経験してきた。そうした経験を持つ社長から見れば、単なる右肩上がりの事業計画では「バラ色」と感じるのも当然であろう。

さらに河島氏は、別の社長の発言を引用した。「自分の元に来る報告は、成功率1割以下の案件ばかりだ」という言葉である。役員クラスが合理的に判断できる案件はすでに処理されており、社長の元に来る報告は、「本当にやるべきか否か判断に迷うもの」「リスクが高すぎて決めきれないもの」ばかりだという。「論理的な判断」と、リスクを負って進む「決断」は、明確に異なるのだ。

次世代リーダー育成にあたり、アセスメントの結果による「不足しているスキルの充足」を目指した育成が行われていることが多いが、実際の経営では、個人のスキルや合理的な判断だけでは太刀打ちできない「覚悟」や「度胸」が求められる場面が多々ある、ということである。河島氏は、このマインドこそが、リーダーに強く求められる資質であると強調した。

孤立するリーダーと、本音でぶつかれるチームの重要性

ある社長が、「経営者になってから最も苦労したこと」について語った例を河島氏は紹介した。

「現場の責任者を務めていた頃は、自分の担当事業を回すことだけで手一杯だった。しかし、社長になると財務、広報、IRなど、さらに多岐にわたる意思決定を担うことになり、自分だけでは対処しきれなくなった」という。

経営に関することを幹部に相談しても、「それは社長が考えるべきこと」と突き放される。多額の投資案件が発生しても相談相手がいなかったり、これまで携わってこなかった株価やIRに関することで周りから質問攻めに遭ったりと、孤立無援の状態に陥ることもあるという。

一方で、他の社長は、「経営では、ボードメンバー同士の関係構築が最も重要だ」と語ったという。なぜなら、アナリストは、「経営者と役員たちが同じ考えを持ち、足並みをそろえられているか」を重視しているからである。

現代のように環境変化が激しく、事業が専門分化していく中で、経営を担う者が一人で対処しきれない問題が多数発生している。しかし、次世代リーダーの育成においては、個別の能力開発に焦点が当てられすぎており、経営幹部間の「横の信頼関係」が育まれていないケースが非常に多いと、河島氏は解説した。

また、ある会社のサクセッションプランでは、ボードメンバーのアセスメント結果が芳しくなく、改善が求められたという事例も紹介された。もちろん、それぞれのスキルが不足している可能性はあるが、個別のレーダーチャートだけで評価するのではなく、「チームとしての総合力」を重視すべきだと河島氏は述べた。一人ひとりは課題・問題はあっても、それぞれの強みが有機的に結びつけば、思いもよらぬ力を発揮できるのである。

「本音でぶつかっても壊れない関係性を持った人が一人でもいるか、振り返ってみてください。特に上の立場になればなるほど、お互いの事業に深く踏み込み、時には厳しい意見を交わす必要が出てきます。社内会議後に不満を漏らしたり、他者に責任を押し付けたりするような状況は、ボードメンバーの機能不全につながります。多くの社長が幹部間の連携不足を問題視していますが、社長が直接指示すると、部下が社長の顔色をうかがってしまい、自律的な交流が生まれにくいケースが多く見られます」

経営者として必要不可欠な「覚悟」を育む要素

リーダーに求められる要件として挙げた「覚悟」はどのようにして育まれるのか、経営者が覚悟を決めたエピソードの例を交えて河島氏は解説した。

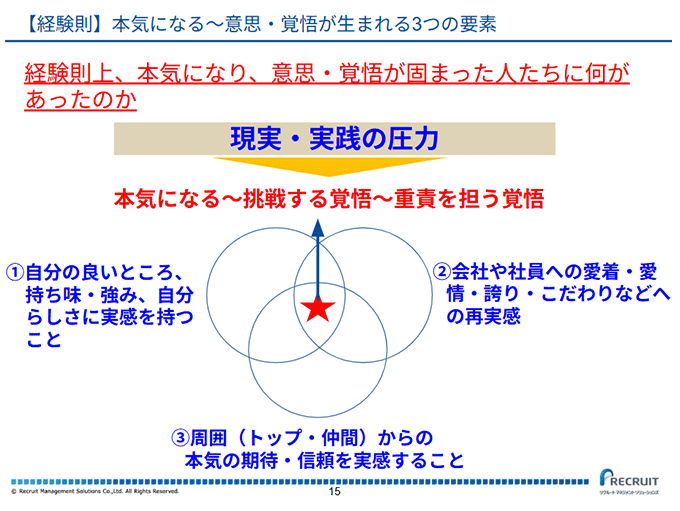

「障がいを持つ弟をサポートする時間と金銭の余裕を得るため、家業を継ぐことを決めた長男の例」や「企業の成長のために役員の誰もリスクを冒そうとしないことに疑問を抱き、一人で工場新設に奔走した化学メーカーの取締役の例」を通して、河島氏は、「自分がやらなければならない」という「現実」と向き合うことこそが、覚悟を養う最大の要因であると断言した。加えて、リーダーとしての「覚悟」を形成するために必要な三つの要素を提示した。

一つ目の要素は、「自分らしさに実感を持つこと」。具体的には、自身の強みや持ち味を自覚し、それに対する自信を持つことが重要だという。実際に、著名な経営者の多くは、「わがまま」にも見えるほど自分らしく事業を推進している。また、自身への理解を深めることで、それを補完し合える仲間を求める視点も生まれるという。

二つ目の要素は、「会社への愛着やこだわりなどを再実感すること」。 自社ならではの「物の見方、感じ方」を理解し、誇りを持つことが必要不可欠であるという。そして、それは会社で行われている「場面」を通したコミュニケーションを通じて伝わるものであると強調した。たとえば、リクルートでは、「で、あなたはどうしたいの?」という問いを通じて、社員が自律的に考える企業文化が形成されているという。

三つ目の要素は、「仲間からの期待や信頼を実感すること」。周囲からの期待を受け止め、支え合える関係性を築くこと。自信を持てないときに、「それでいいんだ」「期待している」という仲間の言葉が、最後のひと押しになることがあるという。経営は一人ではできない。「共に困難を乗り越える仲間がいる」という実感は、覚悟を固める上で非常に大きな要素となると河島氏は語った。

「これらの要素は独立しているようでいて、実は複雑に絡み合っています。変化の激しい時代においては、『自分らしさ』『会社への愛着』『仲間から信頼されていること』を実感することが、素早い意思決定への推進力になります」

自社の歴史から学ぶ「会社らしさ」の源泉

「自分らしさ」や「会社への愛着やこだわり」を、どのように実感すれば良いかを、河島氏は解説した。

「自分らしさ」を知るためには、自身の過去の行動や喜怒哀楽、選択の基準を振り返ると良いと河島氏は述べた。たとえば、どのようなことに怒りを感じ、どのような選択をするのか。そうした個々人の行動の集約から、その人が何を大切にしているのかが見えてくる。育成側は候補者をそうした視点で見つめ、フィードバックすることで、自身の持ち味を自覚できるという。

次に、会社への愛着、いわゆる「自社らしさ」について深く掘り下げていった。河島氏は、会社の創業から現在に至る歴史の中で、「欠かすことのできない重要な意思決定場面」に着目することを提案した。会社の社史には成功事例しか書かれていないことが多いが、当時、どのような選択肢があり、会社がどのようなリスクを背負って現在の道を選んだのかを考察することが重要だという。

たとえば、サイバーエージェントでは、ウェブやガラパゴス携帯(ガラケー)向けのブログ事業がようやく黒字化したタイミングで、事業のフィールドをガラパゴス携帯からスマートフォンへとシフトし、広告部門の主力メンバーを大幅に異動させるという大胆な決断を下したという。

こうした重要な意思決定の場面を深く考察することで、会社が何を大切にしてきたのかが見えてくる。それがリーダーの意思決定の基準となり、自信を持てる行動へとつながると河島氏は力説した。

信頼が組織を強くする。試練を乗り越える絆の力

最後に、河島氏は「仲間からの信頼」がもたらす影響について語った。自分らしさを自覚し、会社への愛着を持つだけでなく、そのことを巡って語り合い、お互いを信じ合える関係性のチームを作れているかが重要だという。

建物の金具を製造している、ある会社の事例が紹介された。ハウスメーカーの下請けとして経営していた当時、大きな額の注文を受けて金具の製造に至った。完成後の品質に懸念を抱いた社長だったが、メーカーは納期の都合から「何か起こった場合の責任はメーカー側が持つ」という話になり、そのまま納品された。

しかし、結果として不具合が発生し、メーカーからは全ての責任を負うよう求められたという。そこで社長は、会社が倒産するリスクを負いながらも全ての費用を負担せざるを得なかった。この一件から、社長が心に刻んだことが、社長が大切にしてきた「嘘をつかない」という会社のDNAであった。この社長の「生き様」が、次世代リーダーたちに「嘘をつかない」という言葉の真の意味と価値を伝え、彼ら自身の行動規範を見つめ直すきっかけとなったという。

「このように『お互いの生き様』や『会社の生き様』を巡って共有し、絆となるような関係性を築くことが、これからの時代には不可欠です。環境変化が激しく、正解が見えない時代において、リーダーには『覚悟』を持ち、道を切り開く『意思』が求められます。そして、その覚悟と意思を支えるのが、互いに支え合える『仲間』の存在です」

河島氏は、今日の講演が参加者にとって、自身の「覚悟」を養い、信頼できる「仲間」との絆を深めるための、具体的なきっかけとなることを願っていると述べて、講演を締めくくった。