なぜ変革は「絵に描いた餅」で終わるのか?

リーダーとして変革構造を理解し、人を動かす手順設計を考える

小山 雅史氏(株式会社電通 第2ビジネス・トランスフォーメーション局グロース・HR部 ディレクター)

企業が持続的な成長を実現するためには、変革が不可欠である。しかし、多くの企業が「変革が絵に描いた餅に終わり、期待する成果につながらない」という課題を抱えている。どうすればこの状況を打破し、真の変革を推進できるのだろうか。変革の停滞を破る鍵は「企業文化」にあるという株式会社電通の小山雅史氏が、変革を阻害する「五つの罠(わな)」や、変革を成功に導くために必要な視点と手順を語った。

- 小山 雅史氏

- 株式会社電通 第2ビジネス・トランスフォーメーション局グロース・HR部 ディレクター

電通が支援する事業変革の最前線

電通はかつての広告会社というイメージから脱却し、現在では「Integrated Growth Partner(インテグレイテッド・グロース・パートナー)」として、広告やマーケティングの枠を超え、企業全体の成長を支援する広範な事業領域へと進化を遂げている。電通デジタルや電通総研といったグループ会社との連携により、システムインテグレーションやデジタルトランスフォーメーション(DX)も手掛ける。

小山氏は電通の強みとして、社内外の「人」を動かす設計と実行支援が得意であることを挙げた。従来のコンサルティング会社は、業務効率化やロジックを重視してきた。一方、電通では「企業の成長に必要なことは何か」から発想し、クライアントを支援しているという。

また電通は、「Holistic BX model」として、「パーパス」「組織人事変革エンゲージメント」「企業基盤変革システム構築」「変革アーキテクチャ」「事業創造/事業変革」「マーケティング変革」といった変革領域にアプローチしている。さらに、「IR For Growth」「AI For Growth」「Culture For Growth」など、七つの「For Growth」シリーズを展開し、企業の多様な変革ニーズに対応。小山氏自身の専門領域は、特に企業文化の変革と事業と人事の連携だという。

変革を阻害する組織の引力と企業文化の重要性

小山氏は、企業変革が「絵に描いた餅」に終わる根本的な原因について、リーダーの役割からひもといた。

「リーダーの仕事とは、価値を生み出す組織にするために、組織としての意味を作り、成長の方向軸を定めて歩みを加速化し、さらなる高みを提示できるようにあらゆる判断と支援をしていくことです。しかし、多くの組織が価値を生み出せず、成長が停滞しているのが実状です。

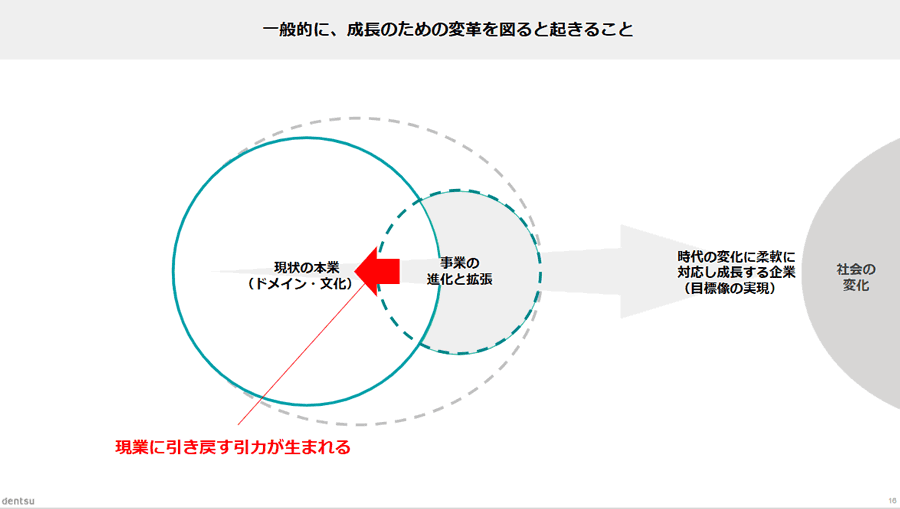

その背景には、企業が事業の進化と拡張を目指す際に生じる『現業に引き戻される力』があります。変革のために投資しても、収益にはつながりにくい。現場のリーダーは目の前の数字達成を優先せざるを得ないため、既存業務に注力しがちです。結果として、変革を進める人と、現業にとどまる人の間で溝(切り離し)が生じ、目標達成が困難になるのです」

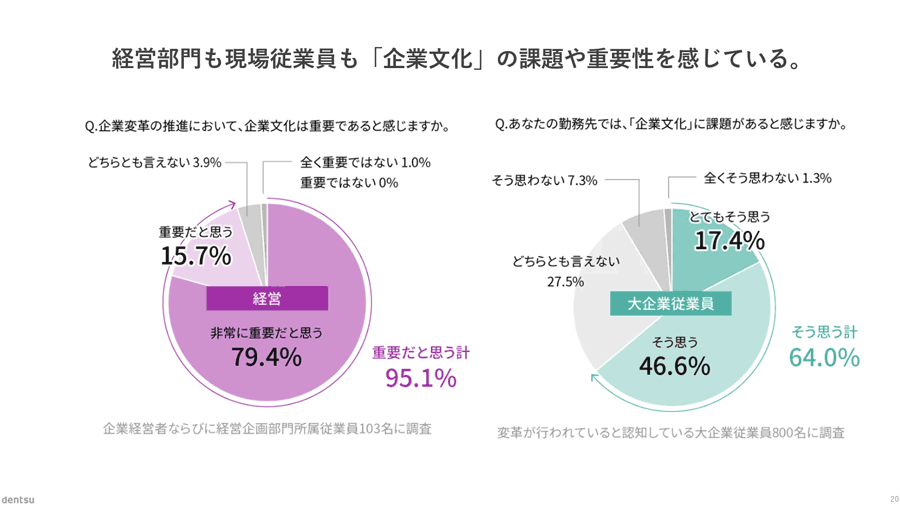

この「引き戻し」や「切り離し」を避けるためには、企業文化や戦略、すなわち企業のDNAをしっかりと作り込む必要がある。小山氏は、ピーター・ドラッカーの有名な言葉「“企業カルチャーは戦略に勝る” Culture eats strategy for breakfast」を引用し、どんなに優れた戦略があっても、企業カルチャーが弱ければ成功しないと述べた。電通の調査でも、経営層の95.1%が企業変革の推進において企業文化は「重要だと思う」あるいは「非常に重要だと思う」と認識している。また、変革が行われていると認知している大企業の従業員の64.0%が、企業文化に「課題がある」と感じているという。

「企業文化は、携帯電話のOS(基本ソフト)にあたります。OSがアップデートしていないのに新しい戦略ばかりを乗せると、無理が生じます。JALの経営破綻後の改革で、稲盛和夫氏はまず文化を変えることから着手しました。戦略や施策の前に、意識や行動を変える地道な努力が重要なのです」

企業文化とは、心理学者のエドガー・シャインが提唱する「共有された暗黙の仮定パターン」である。集団の思考や習慣であり、変えられないと捉えられがちだが、小山氏は「変えられる」と断言する。企業文化は「意識(価値観)」だけでなく、「行動(プロセス)」や「仕組み(制度)」によって形成されるため、これら三つの要素をいかに設計し、変えていくかが企業文化アップデートの鍵となる。

変革が進まない「五つの罠」と人が変化しない理由

多くの企業で変革が進まない原因として、小山氏は「五つの罠」を挙げた。

一つ目の罠は、「ビジョンの機能不全」。抽象的すぎるビジョンは、従業員にとって具体的な行動指針にならず、自分は何をすればよいのかが分からないため機能しない。電通でもかつて「an invitation to the never before」というビジョンを掲げたが、従業員には浸透しなかった経験があるという。しかし、「IGP(インテグレイテッド・グロース・パートナー)」つまり、「広告やマーケティングを超えたことをやっていく」と明確に示した途端、「自分は何をすればいいか、どの領域でできるのか」を全員が考え、動き出したのである。

二つ目の罠は、「チャレンジ症候群」。経営者が「チャレンジしてほしい」と号令をかけるだけでは、従業員は動かない。小山氏は「チャレンジの方法が分からないからみんな悩むのです」と言う。具体的な方法の提示やリスクの保証がない限り、従業員は評価の低下や責任への懸念から行動を起こせないと説明した。

三つ目の罠は、「対話すれば動く症候群」。「社長対話」のような表面的な対話は、形式的になりがちで、本質的な組織変革にはつながらない。事前に現場から社長へ質問を提出するなど、形骸化した「対話」では、従業員の「やらされ感」を生み、真の行動変容には至らないのである。

四つ目の罠は、「ルールで縛ればやるだろう症候群」。日本企業に多く見られる傾向として、制度やルールを先行させるアプローチがある。新しい人事制度の導入などがその例だが、従業員の意識が伴わないと制度は形骸化し、期待する効果が得られない。海外企業(Microsoft、Google、Netflixなど)が意識から変革に着手する傾向があるのに対し、日本企業は制度から入ることが多いが、コストだけがかかり、成果が出にくいのである。

五つ目の罠は、「やったことにする詐欺」。従業員が評価を得るために、既存業務の名称を変えるだけで実質的な変化はない行為を指す。小山氏は、電通でも「ビジネス・トランスフォーメーション」領域で同様の問題に直面したことを明かし、「変革を起こしたと言いながら、収益構造を見ると全然変わっていませんでした」と述べた。企業文化変革の最終的な指標は「収益構造の変化」であり、きちんと明示することで、「やったことにする詐欺」が通用しなくなると強調した。

「さらに、人が変化しない根本的な理由として、惰性・労力・感情・心理的反発の四つがあります。自分がなじみのあることにとどまろうとする『惰性』。変化を実行するために必要な努力やコストなど『労力』かけたくないという気持ち。提示された変化に対する否定的な『感情』。変化させられるということに対する『心理的な反発』。

リーダーはこれらの人間の心理を理解した上で改革を進めるべきであり、押し付けでは真の変革にはなりません。また、会社のビジョンに対して能動的に動く従業員は実際には1割しかおらず、残りのマジョリティーをいかに動かすかが変革成功の鍵となります」

さらに変革を成功させるためには、良い文化を残す、あるいは強化し、阻害する文化のみを変えることが重要だと小山氏は語った。

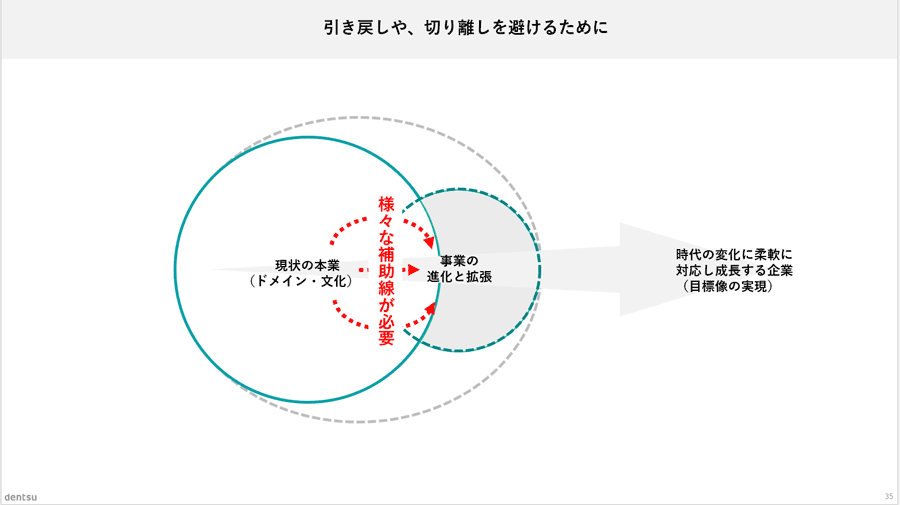

「たとえば、どんな企業でありたいかを可視化する、自社の持つ価値や新しい価値を支える人財像を示す、変革の背景にある危機感を共有する……これらを行うことで、変革の土台になる文化への理解が深まります。変革に分断はつきものですが、引き戻しや切り離しを避けるためには、丁寧に補助線を引く必要があります。補助線は企業によって異なり、必要なことは一つではありません」

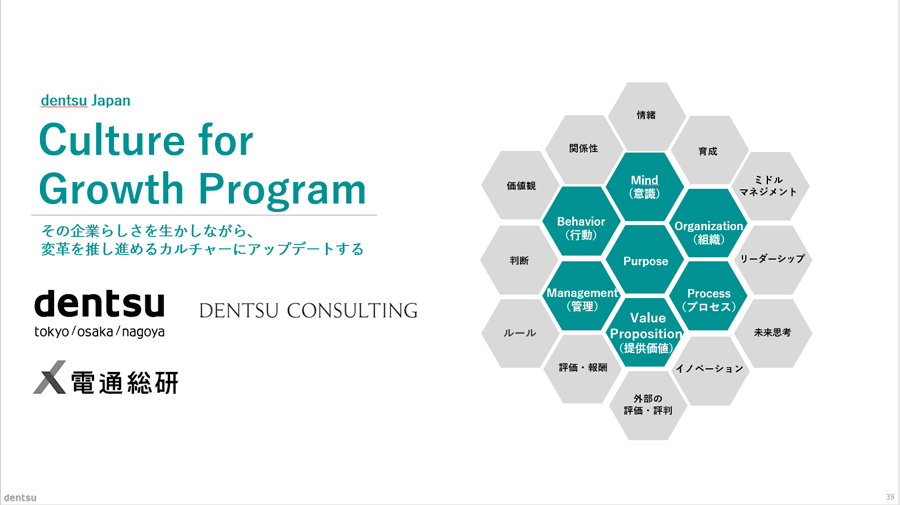

電通の「Culture for Growth Program」と変革推進のステップ

電通が提供する「Culture for Growth Program」は、企業文化を企業の成長を駆動させる基盤と捉え、その構築を行うためのプログラムである。このプログラムは、企業全体、組織全体を巻き込みながら、社員一人ひとりが「自分の課題」として取り組んでいくアプローチを取る。プログラムは以下の四つのステップで構成される。

「まずは、課題の特定と構造化を行います。表層的な現象ではなく、その裏側にある真の課題を見極める。電通オリジナルの『企業文化変革マップ』を活用し、企業文化に潜む要因を分析・構造化することで、課題の数値化、可視化、効果検証を可能にします。

次に行うのが、Picture of Future(目指す企業像)の可視化。最終的に目指すべき収益構造や、それに必要な企業文化像を具体的に描きます。

そして、変革アクションを設計し実行します。意識、行動、制度といったさまざまな領域を組み合わせたソリューションをオーダーメードで策定。変えるべき課題にフォーカスしつつ、変えてはいけない文化やDNAは強化するというアプローチを取ります。

最後に、実行したアクションの効果を検証し、次の改善へとつなげます」

小山氏は、企業文化の変革において「意識と仕組み、インとアウト、さまざまな領域を組み合わせたソリューション」が重要であると述べた。また、「このアプローチでは変えるべきもの、変えてはいけないものを検討し、必要な領域での課題解決、強みの強化のアプローチを図ると同時に、不安に思う社員に寄り添って展開します」と、従業員の心理に配慮した進め方を強調した。

「企業文化の醸成はリーダーの仕事であり、どうあるべきかを常に考える必要があります。変える方法としては、意識、行動、制度をうまく組み合わせ、緻密に実行すること。そして何よりも、『人は基本的に変わりたがらない』という前提に立って、何をすべきかを考えることが重要です。

最後に、質疑応答が行われた。

参加者1:最後に示した「企業文化変革マップ」は、一般社員に見せるものですか?

小山氏:マップは、組織側が課題を把握し、計画を立てるためのものです。社員にはほとんど見せることがありません。社員の皆さんに見せるときは、「会社として何が悪いのか」を議論します。

参加者2:長く自社にいると、自社の企業文化、特に良い部分が分かりにくいと感じます。

小山氏:自社に長く在籍する方が、自社を客観視することは難しいと思います。私が電通を変えようとしたときにやったのは、ひたすら電通について書かれた記事を読むことでした。そうすることで、だんだん何が悪くて何が良かったかが見えてきて、何から変えていけばいいのかをつかめました。一般的な企業では、従業員アンケートやヒアリングを通じて見えてきたものを、経営層の方々とすり合わせる方法がよく採られます。

参加者3:「良い文化を残す」の「いい文化だ」という判断はどのように行うのでしょうか?

小山氏:その文化を残すべきかどうかの判断基準は、会社の目標達成に貢献するかどうか、そして会社の『らしさ』がどこで担保されているかという視点で決めます。電通には「鬼十訓」というものがあり、競争に勝つ上で非常に重要な言葉が多く書かれていました。しかし、今の時代にはあわなかった。目標に対して何が大切で、何が担保されていないのかを俯瞰(ふかん)して判断する必要があります。

参加者4:文化を変える際の合意形成はどのように行いますか?

小山氏: 反発する人がいた場合、「合意が採れるまで話し合う」「突破する」という二つの方法があります。ただし、合意形成が全てではなく、時には「強引に突破する」ことも必要です。その場合は、なぜ悪いのかをきちんと説明することが重要です。