リーダーが知るべき「成果につながる意思決定法」

~因果関係に基づく、再現性のある意思決定プロセスとは

笠原 健太氏(株式会社hootfolio Co-Founder & CEO)

現代のビジネスリーダーにとって、複雑な状況下での意思決定は避けて通れない。しかし、その判断が個人の感覚や経験に依存しており、非効率なプロセスに陥ることは少なくない。本講演では、株式会社hootfolio(フートフォリオ) Co-Founder & CEOの笠原健太氏が、無駄な議論をなくし、成果に直結する施策を見極めるための「因果関係」の活用と、納得感のあるアプローチについて解説。リーダーが意思決定の質を高め、組織の生産性を劇的に向上させるための具体的なヒントを語った。

- 笠原 健太氏

- 株式会社hootfolio Co-Founder & CEO

非効率な意思決定の温床となる「無駄な会議」

株式会社hootfolioは、2025年1月に日本電気株式会社(NEC)からカーブアウトした企業である。「科学的な意思決定をあらゆる人に」をビジョンに掲げ、因果関係を分析するAI「因果AI(Causal AI)」を搭載したツール「causal analysis(コーザル・アナリシス)」の販売を中心とした事業を展開している。

笠原氏は、NECでエンジニアとしてのキャリアをスタートし、シリコンバレーを拠点に新事業の創出を推進する「NEC X」で事業開発に挑戦。その中で「因果AI」に出会い、人間の科学的な意思決定に寄与すると確信したという。その後、プロダクトオーナーとして「causal analysis」の開発をリード。「因果AI」の技術が注目を集め、社会実装を進める最適なタイミングであると感じ、2025年に独立した。

多くの企業が日常的に行っている意思決定のプロセスは、しばしば非効率性の問題を抱えていると笠原氏は言う。

「日本で行われている会議の9割は無駄だという調査結果もあります。念入りな準備と調整を経て、意見がまとまった後に『なんか違う』『面白くない』といった抽象的かつ感覚的な理由で、上の立場の人間に判断を覆され、議論が振り出しに戻るという事態が頻繁に発生しています。

このような無駄な会議が繰り返され、意思決定が滞ってしまう根本的な原因は、誰もゴールを確信できていないから。ゴールが曖昧な状態では、判断基準が不明確になり、最終的には誰かの主観的な感情によって、意思決定が行われてしまいます」

その結果、過去の成功事例の踏襲や他社の模倣、あるいは外部機関への委託などの「対処療法」が行われる。「営業成績が落ちているから、がんばりに応じてインセンティブを支給するキャンペーンを実施する」「顧客満足度が下がっているからサポート体制を強化する」といった施策は、それが本当に効果的なのかが分からないまま実行に移される。

「こうした場当たり的な施策は、本来目指すべき成果から遠く離れてしまう危険性をはらんでいます。非効率な現状を打破するためには、やらない決断をいかに適切に行うかが極めて重要です」

成果を加速させる「やらない決断」

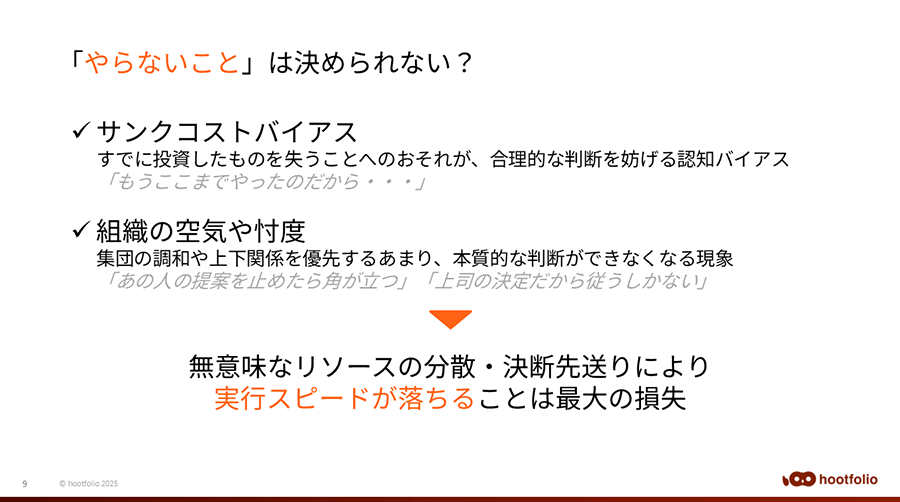

成果を加速させる上で重要な「やらない決断」は、実は多くの企業や組織にとって最も難しい意思決定の一つである。その背景には大きく二つの要因があると、笠原氏は言う。

一つ目は、これまでに投じてきた時間や労力が無駄になることへの心理的な抵抗感、すなわち「サンクコストバイアス」である。今すぐ中止することが最も合理的であったとしても、これまで積み上げてきたものを簡単に捨てるという決断は、心理的に大きな負担を伴う。

二つ目は、組織特有の「空気」だ。「あの人の提案を受け入れないと角が立つ」「上司が言っていることだから従わざるを得ない」といった同調圧力や忖度(そんたく)が働き、たとえ非効率だと感じていても、「やらない」という判断を下すことが困難なケースは多い。

これらの要因が複合的に作用することで、結果的に多くの施策が中途半端に実行される。また、優先順位がつけられず、重要な決断が先送りになってしまう。最終的にはどの施策も期待する成果に結びつかないという、本末転倒な状況に陥るのだ。

「この悪循環を断ち切り、成果を加速させるためには、何をして、何をしなければ成果につながるのかを納得できる形で示し、判断することが必要不可欠です。そのために必要なのは個人の感覚や経験ではなく、『科学的な根拠』に基づいた意思決定です。

現代では、多くの企業がデータ収集や分析、さらには生成AIの活用に取り組んでいます。しかし、生成AIは良さそうなアクションを提示しても、なぜそれをするのか、そのアクションを取ったら実際に成果が出るのかまでは教えてくれません。重要なのは、表面的な情報にとどまらず、意思決定の根幹を成す因果関係を徹底的に掘り下げていくことです」

「腹落ち」を生むセンスメイキングと共通の「地図」

笠原氏は、科学的な意思決定の核としてカール・エドワード・ワイクが提唱する「センスメイキング理論」を引用した。これは、心から納得する「腹落ち」が成果につながる意思決定を生む、という考えだ。

その重要性を象徴するエピソードとして、アルプスの雪山で道に迷った山岳偵察部隊の例を笠原氏は挙げた。遭難した山岳偵察部隊が、ポケットの中から偶然地図を発見した。その地図は全く違う山のものだったにもかかわらず、地図の存在によりチーム内に共通の認識と「腹落ち」が生まれ、結果的に全員が無事に下山できたという。

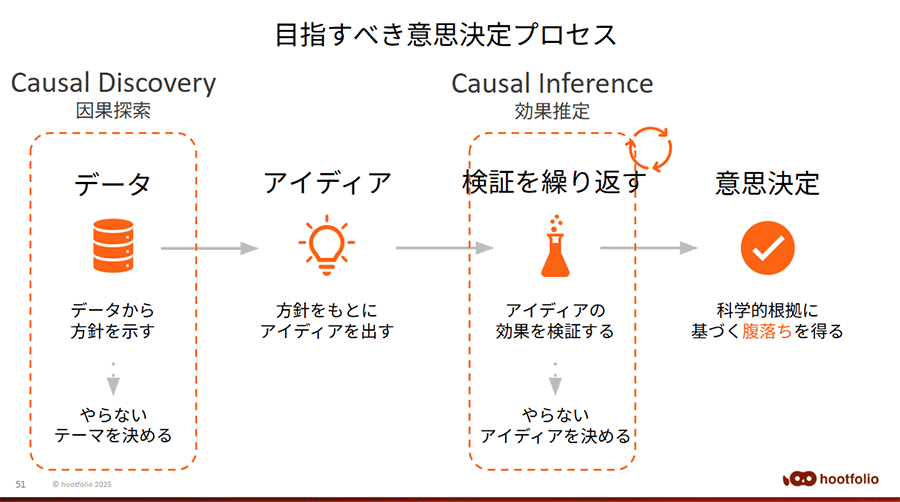

「チーム内で意思決定の意味が共有され、全員が『センスメイキング』したことで、自信を持って歩みを進めることができたのです。いま心から納得する「腹落ち」を生むには、感覚や経験ではなく、共有できるデータを根拠に方針を示すことが重要です。効果的な意思決定プロセスは、データから全体方針を導き、不要なものを明確にすることから始まります。次に方針に基づいたアイデアを創出し、本当に効果があるものを実験・検証して厳選します。このプロセスにより、関係者全員が腹落ちした科学的意思決定が可能になります」

科学的アプローチの二つの柱~「因果探索」と「因果推論」~

意思決定の質を高めるためには「因果関係を掘り下げること」が不可欠だと笠原氏は語る。「原因と結果」の関係を明確にすることで、無限の変数に翻弄されず、成果を最大化することができるのだ。

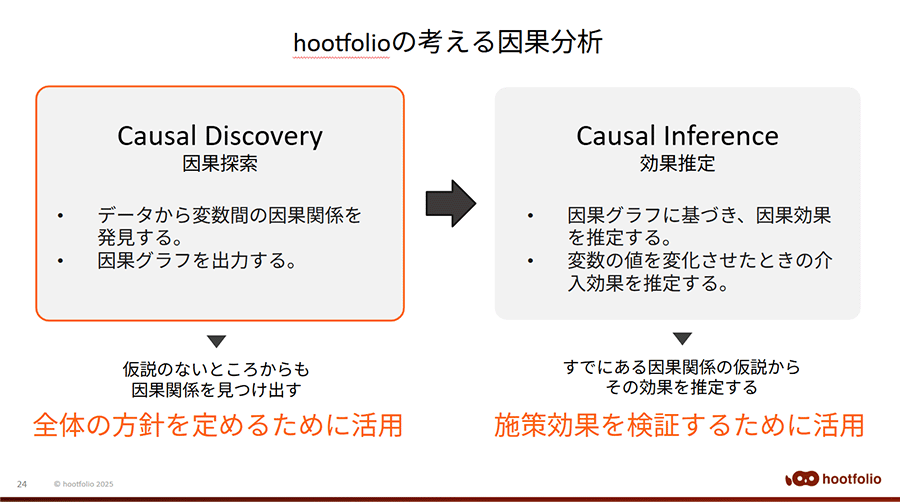

ここで笠原氏は、因果関係を見出す二つのアプローチを紹介した。

一つ目は、「コーザルディスカバリー(因果探索)」。データにより因果関係を発見する手法である。事前に明確な因果関係が特定できていない状況で、取り組むべき課題の全体方針を見定める際に有効だ。数十項目ある複雑なビジネス課題でも、注目すべき点や効果的な部分、さらに「やらなくていいこと」まで明確にでき、リソースの無駄を削減し実行スピードを上げることができる。

ある実験では、因果関係が示されたデータを与えられたグループが、そうでないグループより40%も魅力的な企画を生み出したという(※1)。これはデータの見せ方で発想の質が変わることを示唆している。因果構造が見えれば、考えるべき点が絞られ、アイデアの質が飛躍的に向上するのだ。

二つ目は、「コーザルインファレンス(因果推論)」。既存の仮説に基づき、施策をはじめとする特定の介入が与える効果を定量的に推定する手法である。「この施策は本当に成果につながるか」といった具体的な判断に活用される。

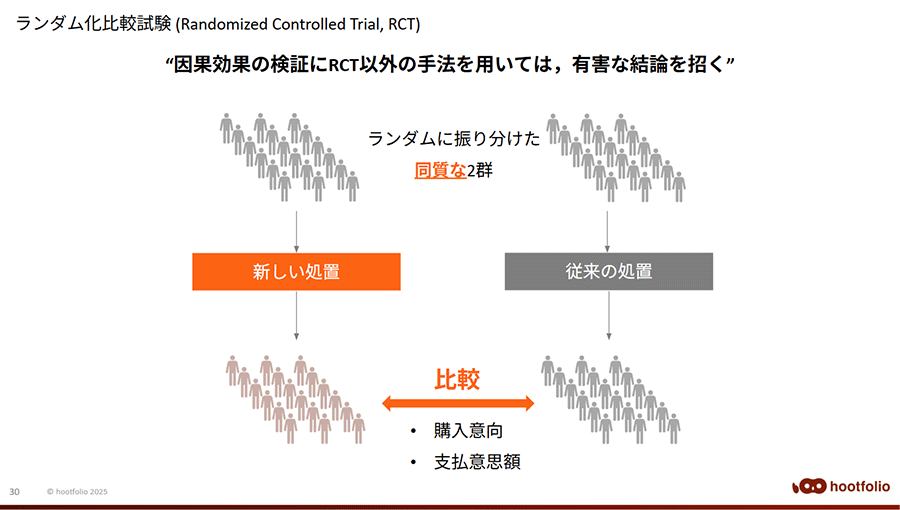

また、信頼性の高い検証法として、ランダム化比較試験(RCT)が紹介された。無作為に分けた同質グループに異なる措置を適用し、因果の効果を推定する、というものだ。GoogleがRCTにより広告効果に最適な色を特定し、1億ドルの収益差を生んだ事例も紹介された。感覚ではなくデータが「納得感」と「共創感」、「腹落ち」そして成果につながった事例である。

「こうした高度な実験手法は、学術分野だけでなくビジネス現場でこそ行うべきです。新たな広告や人事施策の効果検証など、さまざまな場面で因果関係を明らかにし、実験を繰り返す手法がリーダーの基礎となるでしょう」

因果関係に基づいた意思決定のビジネス応用事例

続いて笠原氏は、因果関係に基づいた科学的な意思決定が、実際のビジネス現場でどのように活用され、成果を生み出しているのかを、マーケティング施策・人事施策・都市政策の立案における事例を挙げて解説した。

最初は、「フェアトレード」によって調達されたコーヒー豆を、サービスへの信頼や愛着である購買意向向上のために活用した事例だ(※2)。

※フェアトレードとは、開発途上国との貿易において対等で公正な取引を行うことで、経済的社会的に弱い立場にある生産者の生活や労働環境を支えること

“エシカル消費”は消費者に需要される傾向にあるが、売り上げは芳しくなかった。そこで、顧客ロイヤルティを高める「原因」に着目し、因果関係を分析した。従来は、「フェアトレードにより取引され、貧困問題を解決するコーヒー豆」というようにその商品の購入がエシカルであると周知することが、購買意向を高めると考えられていた。しかし、実際の因果関係を見ると、マイナスの効果を持つことが明らかになった。実際に良い効果を発揮したのは、「商品が高品質であること」だったのだ。

この分析を受け、従来のコンセプトではなく訴求価値の転換を提案。「フェアトレードが労働環境の整備につながっている。だから、このコーヒー豆はおいしい」といった、品質に直結するプロモーションへと変更するアイデアを導き出したのだ。

これらの新たなプロモーション施策の効果をランダム比較試験(RCT)で検証した結果、「このコーヒー豆を買いたい、魅力的だ」と思う具体的な検証結果が得られ、チーム全員が腹落ちした上で施策を実行できたという。

次に、人事・人的資本領域における従業員エンゲージメント向上策の事例が紹介された。ある企業は、従業員エンゲージメントを高めるために、社員がより「個人の裁量権」を感じられるようにすることが重要だと考えた。

当初の仮説は、「上司がチャレンジしている姿を見せること」が個人の裁量権を大きくし、エンゲージメント向上につながるというものだった。しかし、実際の因果関係を見ると、エンゲージメントには「心理的安全性」が強く関連しており、これを高めるには「上司が部下に共感を発信することが重要である」という意外な結果が判明した。「検証」や「チャレンジ」といった要素は「それ自体は重要であるが、部下のエンゲージメントにはつながらない」ことが明らかになったのだ。

「この因果関係に基づき、マネージメント職への研修の中で、共感発信に関するプログラムを導入。その結果、研修後に心理的安全性が高まり、最終的にエンゲージメントスコアが改善しました」

最後の事例は、EBPM(根拠に基づく政策立案)領域での活用である。都市政策を立案するにあたり、「街で聞こえる子供の声」や「鐘の音」が街の魅力にどのような影響を与えるかを検証した(※3)。

現在の都市政策では、ごく少数の不満を訴える声(ノイジーマイノリティ)が政策に強く反映されすぎてしまう問題があった。この課題に対し、実験的なアプローチで検証を行った。被験者には、街の画像と、子供の声や鐘の音の音声を聞いてもらい、街の魅力度を評価してもらった。その結果、「子供の声は魅力を高める」というデータが出たのだ。この取り組みは大きな反響を呼んだという。

「これらの事例は、さまざまな領域において、因果関係を見つけ出し、有効な施策を選ぶプロセスが、組織の意思決定を劇的に改善することを示しています」

笠原氏は因果関係に基づいた意思決定の重要性をあらためてまとめ、リーダーに求められる新たな意思決定の形を提示した。

まず、「目標に対して影響を与えている因果構造をデータから可視化」する。この因果構造を基に、本当に効果がある部分を特定し、そこに焦点を絞って「やること」と「やらないこと」を明確にする。これにより、全体の方針が定まる。

次に、その方針に沿った形でアイデアを出し、より質の高いアイデアへと洗練させる。洗練されたアイデアは、実際にランダム化比較試験(RCT)を実施して効果を検証する。この段階で、効果が低い、あるいは効果がないアイデアは削ぎ落としていくことで、最終的に真に効果がある施策だけを実行に移すことができる。この一連のプロセスを経ることで、関係者全員が「腹落ち」し、意思決定のスピードと、再現性のある成果へとつながるのだ。

笠原氏は、冒頭に提示した三つの重要なメッセージを再度強調し、講演を締めくくった。

「一つ目は、会議するよりも、実験をすること。二つ目は、対処療法ではなく、根本治療をすること。三つ目は、意思決定者層と現場が、同じ地図を見ること。紹介した取り組みを、ぜひ明日から現場で実践してください。本日はありがとうございました」

出典:

※1 SEM generates good ideas! Differences in the quality of concept planning depending on the method of visualizing consumer attitude factors. Lecture Notes in Networks and Systems, Springer (2025).

※2 エシカル消費における態度−行動の乖離メカニズムとエシカル要因を価値に転換するコンセプトの検討. マーケティングレビュー, 5(1), 3-10. (2024).

※3 都市の生活音に対するサイレントマジョリティの印象の可視化 -鐘の音と子どもの声が公園の魅力に与える影響-. 日本感性工学会講演論文集,2(2) ,1-7.(2025)