企業の競争力は「創造性」で決まる

脳から考えるクリエイティビティの鍛え方

大黒 達也氏(東京大学大学院 次世代知能科学研究センター 准教授)

企業の競争力を高めるためには、斬新なアイデアを生み出す「創造性」が不可欠である。一方で、創造性を「個人の才能」とみなし、組織的な養成を諦めている企業は少なくない。本講演では、東京大学大学院の大黒達也氏が登壇。脳の視点から「ひらめきが起こるメカニズム」をひもといた。従業員が創造性を発揮できる組織をつくるためには、何が必要なのか。次世代リーダーや人事パーソンに向け、イノベーションを創出するためのヒントを提示した。

- 大黒 達也氏

- 東京大学大学院 次世代知能科学研究センター 准教授

「効率重視」の環境では、創造性は発揮されない

「創造性とは、ひらめきだけで構成されるものではありません」

講演の冒頭、大黒氏は参加者に投げかけた。続けて、1920年代にグラハム・ワラスが提唱した「創造性の4段階モデル」を引用し、アイデアが生まれるプロセスには四つのステップが存在すると話した。

一つ目は、ひらめきのヒントとなる情報を集める「準備期」、二つ目は、無意識の中でアイデアを醸成する「孵化(ふか)期」、三つ目は、答えが突然舞い降りる「啓示期」、四つ目は、発想を形にする「検証期」である。大黒氏は創造性を発揮するためには「孵化期」が重要であると話した。

「孵化期とは問題から離れ、何もしない、あるいは全く別のことをする期間です。余白の時間を過ごしていると、無意識の中でアイデアが醸成されます。例えば、アンリ・ポアンカレという数学者は、どうしても解けなかった難問の答えを、散歩中にひらめいたというエピソードがあります。アルベルト・アインシュタインも、睡眠や休息を非常に大切にしていました。現代は1分1秒を惜しんで働くことが良しとされがちですが、常に脳を回転させていてはアイデアを生み出すことは難しいでしょう」

課題を解決しようと情報を詰め込む「準備期」から抜け出せず、「孵化期」にたどり着くことが難しいビジネスパーソンは少なくない。

また、大黒氏は最新の研究成果を基に、創造性が発揮されているときに活性化する三つの脳内ネットワークについて解説した。

「一つ目は、特定のタスクに集中し、論理的に問題を解決するときに働く『エグゼクティブ・コントロール・ネットワーク』。二つ目は、ぼんやりしているときや内省時に活性化する『デフォルト・モード・ネットワーク』。三つ目は、二つの状態を適切に仲介・切り替えする『サリエンス・ネットワーク』です。研究によると、三つのネットワークをうまく切り替えられる人が、高い創造性を発揮できることが分かりました。」

大黒氏は、さまざまなアイデアを思いつく状態を「拡散的」、論理的に解を導く状態を「収束的」と表現し、三つのネットワークを切り替えることを「拡散と収束のリズム」と話した。

内発的動機が創造性につながる

大黒氏は、脳が新たな発想を生み出そうとする理由について説明した。

「脳は『予測する臓器』です。無意識下で、次に何が起こるのかを予測しています。 例えば音楽で『ドレミドレミドレ』と来たら次は『ミ』を予測します。これが外れると人間は驚き、感情が動きます。この予測誤差によるサプライズが、時には『不快』ですが時には『快』になり、ワクワク感や知的好奇心につながると考えています」

大黒氏は、人間は「統計学習」という機能を持っており、情報の塊である『チャンク』を無意識に学習していると話した。例えば、赤ちゃんに「パビク・チブド・ゴラタ」といった無意味な音の羅列を聞かせると、音のつながりの遷移確率を計算して、勝手に単語の塊を学習してしまうのだ。

「創造性において重要なのは、この『チャンク』の組み合わせ方です。ジャズやクラシックには『ツー・ファイブ・ワン(2-5-1)』というコード進行(チャンク)があります。誰もが知っている定型ですが、チャンク同士をどう連結させるかで、その人らしさや個性が生まれます。普段私たちが使用している言葉で例えると『今日は、実はね、○○したい気分なんだ』というチャンクの順序を変えて、『今日は、〇〇したい気分なんだ、実はね』と組み合わせを変えることで、個性が生まれるのです」

脳は予測できない不確実性の高い情報を予測できるようにすることで、報酬であるドーパミンを得る。予測できるようになるとチャンク化し、脳の容量が空くことで新たな情報に目を向ける余裕ができる。するとまた新しい不確実な情報を取り込み、それを予測できるようにする。この「ゆらぎ」が創造性を生み出すメカニズムだという。

「脳が喜びを感じるのは、予測が適度に外れる『予測誤差』が生じ、それを自分の力で解決して予測できたときです。『わけがわからないものを、わかるようにしたい』というプロセスが、強烈な快楽をもたらします」

大黒氏は、不確実性を楽しむ状態を「知的好奇心」や「内発的動機」と呼んだ。しかし、多くの日本企業では、不確実性は「リスク」として排除され、あらゆる行動に「論理的な理由」が求められる。

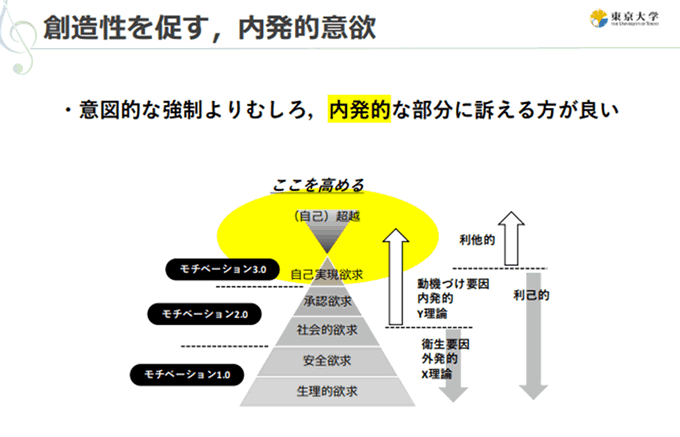

「何かをやりたいと思ったとき、そこに『会社のため』『評価のため』といった外発的な理由付けをした瞬間、その動機は内発的な動機である『Want(やりたい)』から、外発的な動機である『Must(すべき)』に変容してしまいます。『Must』の状態で脳を動かそうとしても、脳は安全な予測モデルの中に閉じこもり、リスクを伴う斬新なチャンクの連結を拒んでしまうのです。創造性を発揮するためには、ワクワクするような『やりたいこと』に取り組むことが重要です。『マズローの欲求階層説』のように、人間の欲求は『生きるため』から『自己実現』へと進化しているはずなのに、現代人は常に『Must』に追われています」

大黒氏は、仕事をする中で良いアイデアが思い浮かばない時は、その仕事から「あえて距離を置く」という自身のライフハックを紹介した。

「私は、良いアイデアが浮かばないときは目先の業務から距離を置き、『自発的な興味』を満たす時間を組み込みます。すると驚くことにアイデアが浮かんでくるのです。このポジティブな勢いを維持したまま業務に戻ることで、爆発的なパフォーマンスを発揮できます」

出典:大黒達也『モチベーション脳 「やる気」が起きるメカニズム』NHK出版、2023年

「場の知性」を設計し、チームで創造性を発揮する

講演の締めくくりとして、大黒氏は「組織の創造性」について言及した。一人の人間が、拡散と収束の両方を完璧にこなすのは困難である。一方で、チームであれば、それぞれの特性を生かして創造性を発揮することができる。大黒氏は「場の知性」という考え方を提唱した。

チームの中に、デフォルト・モード・ネットワークのように拡散が得意な「アイデアを思いつく人」、エグゼクティブ・コントロール・ネットワークのように収束が得意な「整理・実行をする人」、そして、サリエンス・ネットワークのようにそれらの橋渡しする「仲介する人」を意図的に配置する。これによって、チーム全体を一つの「巨大な脳」として機能させることができるという。

「AIは大量の情報を『収束』させ、統計的に正しい答えを出すのは得意です。しかし、身体感覚を伴う『違和感』や、非論理的な『ひらめき』は人間にしか持てません。これからのリーダーは、AIという強力な収束ツールを使いこなしながら、人間同士の相互作用によって生まれる、再現が不可能な『場の知性』を育むことに注力すべきです」

質疑応答

「組織が創造性を発揮するためにすべき具体的なアクション」について、参加者同士でディスカッションが行われた。その後、チームで話し合ったことを踏まえて質疑応答が行われた。

参加者:私たちのチームでは、従業員が暇になれる環境をつくることと同様に、インプットの数を増やせる環境づくりが大事なのではないかという意見が出ました。

大黒氏:おっしゃる通りインプットをせずに、ぼーっとしているだけでは意味がありません。前提の情報があるからこそ、何もしない時間に価値が生まれるのです。「無」の状態に価値を見いだすことは、日本人が得意とするところです。日本人は、音楽の「間」や言葉の合間の微妙なタイミングに価値を感じたり、静寂や秋の紅葉が枯れていく様子に「わびさび」を感じたりしますよね。

参加者:一定の条件やルールがあるからこそ、その中で新たな価値が生まれるという意見がありました。

大黒氏:「制約」という視点は非常に重要です。人間にとって最大の制約は「身体性」です。脳内では何でもできますが、身体にできることには限りがあります。この不自由さやフラストレーションを乗り越えるために、電話やメタバースといったテクノロジーが進化してきました。

限界を知ることは、それを乗り越えるきっかけになります。何でもやりたい放題の状態では、達成できた喜びは生まれません。限界があるからこそ、それを乗り越えようとすることで創造性が発揮されるのです。

参加者:私はAIに対してひたすら「壁打ち」することを実践しています。人間相手だと、否定されたり意見が対立したりすることもありますが、AIは「いいね」と肯定してくれます。創造性を発揮するにあたって、どのようにAIを活用したら良いのでしょうか。

大黒氏:AIは最高の「壁打ち相手」になります。私もAIにあえてとりとめのない妄想や、一見無意味なアイデアを投げかけます。AIはそれを否定せずに論理的に整理して返してくれます。この「全肯定の壁打ち」によって、自分の内側にある内発的な動機が刺激され、世界が広がっていく感覚が得られます。AIを「答えを出すツール」としてではなく、自分の思考を「拡散」させるためのパートナーとして使う。そうすることで、さらに新しいアイデアが出やすくなるというポジティブなサイクルが回ります。

ただし、私は「知っていること」と「理解すること」は全く異なると考えています。例えば、AIが書くレポートは素晴らしい構成ですが、どこか「刺さらない」ことがあります。一方で、人間のレポートは、言葉の使い方の端々に「この人は本当によく理解している」と感じさせることがあります。この「刺さる・刺さらない」の差がどこにあるのかを解明することが、今後の科学において重要な部分になるのではないかと考えています。

参加者:創造性を発揮するために、明日から取り組むべきシンプルなアクションを教えてください。

大黒氏: 結論を言えば、「自分の体の声を聞く」ことに尽きます。 自分が何かにドキドキしているなら、その感覚を理由で上書きせず、ただ「正解なんだ」と受け入れてみてください。合理性や論理性が重視される時代だからこそ、身体が持つアナログな反応に耳を澄ませる。そこから生まれる「Want」に従うことが、組織と個人を創造的に変える一歩になるはずです。