経営の視座を持ち、事業を動かすリーダーをどう育成するのか

斎木 輝之氏(株式会社日本能率協会マネジメントセンター ラーニングマーケティング本部 本部長人材育成専門誌Learning Design 編集長)

企業が持続的に成長するためには、既存事業を回すだけでなく、高い経営視座を持って変革を推進できる「次世代リーダー」の存在が不可欠である。しかし、多くの企業がその育成に課題を抱えている。加えて、「管理職になりたくない」若手の増加が指摘され、マネジメント層の疲弊も叫ばれている。では、そのような状況下で経営視座を持つ人材をどのように発掘・育成していけばよいのか。株式会社日本能率協会マネジメントセンター(以下、JMAM)の斎木輝之氏が、最新の調査結果や豊富な支援実績を基に、リーダーシップに対する世代間ギャップの実態や、管理職がポジティブに働くための条件、経営人材への脱皮を促す経験のデザインについて解説した。

- 斎木 輝之氏

- 株式会社日本能率協会マネジメントセンター

ラーニングマーケティング本部 本部長

人材育成専門誌Learning Design 編集長

「リーダーシップ」を巡る世代間ギャップ

斎木氏は冒頭、参加者に対し、本質的な問いを投げかけた。

「皆さまの組織において、『次世代リーダー』とは具体的にどの層を指し、どのようなゴールをイメージしていますか」

斎木氏はこの問いを通して、「次世代リーダー」という言葉が曖昧に使われることで、育成施策のピントがずれているケースが多いことを指摘した。

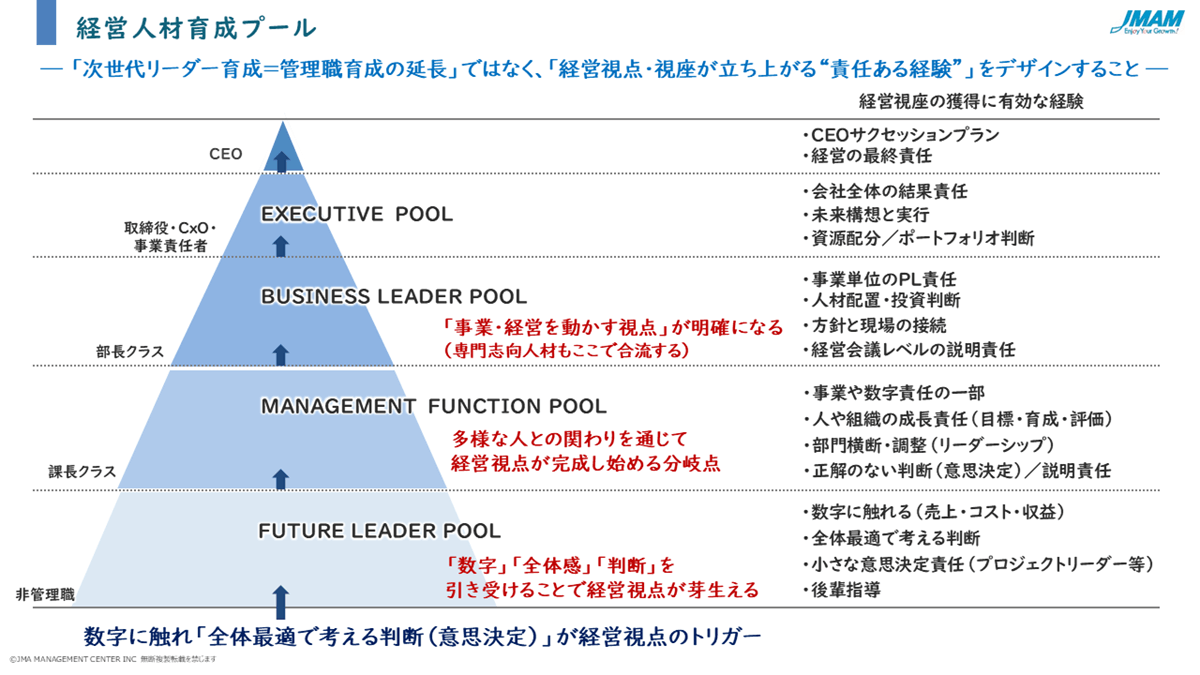

「『次世代リーダー』と言っても、将来のCEOや執行役員候補を指す場合もあれば、現場の課長クラスやその手前のリーダー層を指すこともあります。あるいは、全社員を対象に段階的に選抜していくプロセスそのものを指すこともあるでしょう。各社各様で、一つの正解はありませんが、重要なのは、自社がどの層に向け、どのような人材を育てようとしているのか、定義とゴールを明確にすることです」

明確なゴールを設定して育成施策を展開している企業の具体例として、JMAMが発行している人材育成専門誌「Learning Design」で過去取材した日本たばこ産業(JT)とオムロンの取り組みを紹介した。

JTの事例で特筆すべきは、内定者の段階から選抜育成を開始している点だ。将来グローバルで活躍できる執行役員や、新規事業を創出できる事業部長を育成するために、入社前から計画的なプログラムを用意している。さらにユニークなのは、特定の育成ステージが終了した後、基本的には他部門へ異動させて、現状の役職よりも1~2ランク程度高いポジションや役割を与えている点だ。

「係長クラスがプログラムを受けた後、経営視座が必要な現場にアサインする、といった運用がされています。あえて不慣れな環境や高い要求レベルの中に身を置かせることで、視座を引き上げ、対応力を磨かせているのです」

一方、オムロンの事例は、「企業理念の実践力」をコンピテンシーとして明確に定義し、サクセッションプランに組み込んでいる点が特徴的である。グローバルリーダーを選抜する際、単に業績パフォーマンスが高いだけでなく、企業理念を体現し、それを周囲に伝播させる力があるかどうかを厳格に見極めている。

「パフォーマンスと理念実践力の2軸で人材の状況を可視化しながら、次世代リーダーのプールと育成を行っています。理念への共感と実践をリーダーの必須要件とすることで、ブレない経営人材の輩出を目指しています。

両社に共通しているのは、育成を『成り行き』や『本人任せ』にせず、会社として明確な意志を持って経験と機会をデザインしている点です」

続いて斎木氏は、リーダー育成における最初のハードルとして、「リーダーシップ」という言葉に対して世代間で認識のギャップがあることを示した。

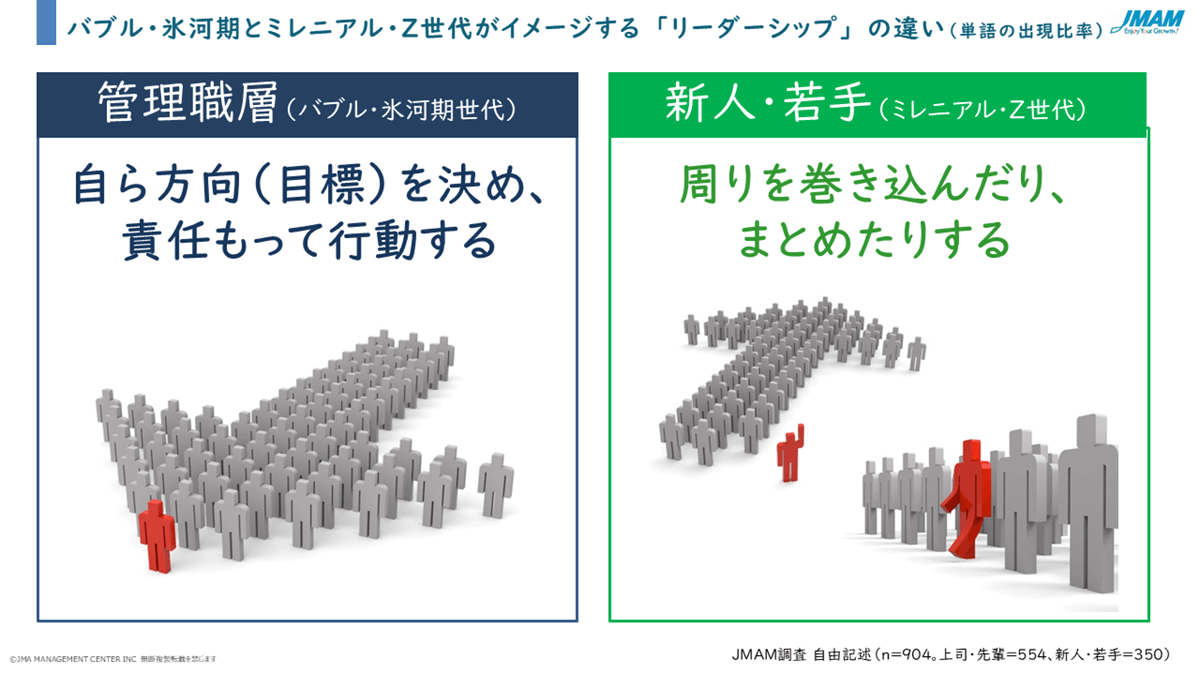

JMAMが定期的に実施しているビジネスパーソン調査の結果によると、40代以上、いわゆるバブル世代や就職氷河期世代の層にリーダーシップのイメージを自由記述形式で聞くと、「責任」「部下」「向かう」「示す」といった、力強く組織をけん引する言葉が多く挙がった。一方、20代・30代の若手層に同じ質問をすると、「まとめる」「立つ」といった言葉が目立った。つまり、バブル・氷河期世代にとってのリーダーシップは「自ら方向を決め、責任をもって行動すること」だが、若手にとっては「周りを巻き込んだり、まとめたりする」ことがリーダーシップなのだ。

「若い世代にとってのリーダーシップとは、一人が先頭に立って引っ張るものではなく、全員参加型で横並びに進みながら、周囲を支援し、全体を調和させる『シェアド・リーダーシップ』や『サーバント・リーダーシップ』に近いものなのです」

リーダーシップに対する認識のズレは、現場でのコミュニケーションや評価でミスマッチを生む可能性がある。上司が積極的に情報収集や発言することを期待して「リーダーシップを発揮するように」と指導しても、若手は「周りの意見を聞いてまとめる」ことでリーダーシップを発揮しているかもしれないのだ。斎木氏は「先頭に立って引っ張ることはすばらしいリーダーシップだが、現代の組織では、周囲を支援し、全体を調和させるリーダーシップもまた、正解の一つ」とした上で、自社が求めるリーダー像や行動様式を、具体的な言葉で定義して動機づけする必要性を説いた。

成長の方程式「ACSモデル」と、AI時代に残る人間の価値

では、現場の管理職やリーダー候補たちを、どのようにして「経営の視座」を持つ人材へと引き上げればよいのか。斎木氏は、リーダーの成長を促す経験として「ACSモデル」を紹介した。

ACSモデルとは、「Assessment(アセスメント)」「Challenge(チャレンジ)」「Support(サポート)」の頭文字を取ったもの。アセスメントは、人事評価や360度フィードバック、顧客からの反応や上司からのフィードバックを指す。重要なのはチャレンジで、未経験の課題や配置異動、強いプレッシャーを伴う課題、外部サービスによる疑似体験シミュレーション演習などが挙げられる。サポートは、意味づけや専門的助言、応援といった機会だ。

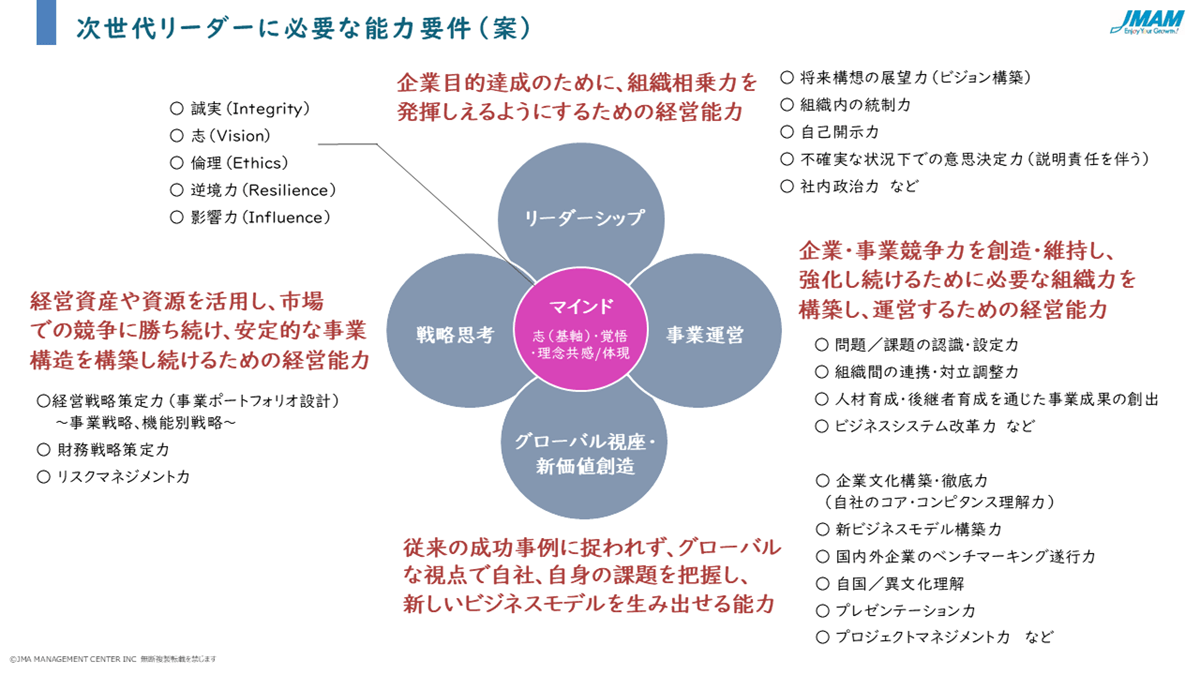

斎木氏は次世代リーダーに必要な能力要件として、誠実や志、倫理、逆境力、影響力といった「マインド」を中心に据え、その周りの要素として「リーダーシップ」「事業運営能力」「グローバル視座・新価値創造」「戦略思考」を提案した。一方で、経営層が次世代リーダーに期待する役割として、既存事業の延長線上にとどまらない新たな事業価値の創造を挙げ、「自社のコア技術・強みを見据えながら、コア事業の改革と新規事業創出を同時に推進する『両利きの経営』が不可欠である」と強調した。

また、斎木氏は急速に進化するAI技術とリーダーシップの関係についても言及。生成AIが高度な知的作業をこなす時代において人間のリーダーに残される価値とは何かを説いた。

「AIや自動化技術によって、効率化や正解の導き出しといった能力の相対的な価値は下がっていくでしょう。それでも人間にしかできない、あるいは人間がやるべき領域は残ります。それは何をやるかを判断する『意思決定』、人々を巻き込み鼓舞する『志』、正解のない中で結果に責任を持つ『覚悟』、『真のイノベーションや創造性』などです。これらは依然として人間固有の価値であり続けるでしょう」

管理職の罰ゲーム化の実態は

続いて斎木氏は、「罰ゲーム化」が指摘されている管理職の実態について、JMAMの最新調査データを基に解説した。

まず提示したのは、非管理職(一般社員)の意識。仕事を「面白い」と感じ、「管理職になりたい」と回答した割合は18.0%だった。一方、仕事が「面白い」にもかかわらず「管理職になりたくない」層は34.8%で、過去調査結果と比較して増加傾向にある。

「調査結果では、非管理職の約75%が管理職への昇進を望んでいません。『自分に向いていない』『負荷と報酬が見合わない』『責任の重い仕事をしたくない』といった理由が上位に並びます。まだ管理職を経験していないにもかかわらず、周囲の管理職が疲れている姿を見て、『あんなに大変な仕事は自分には無理だ』と認知バイアスがかかっている可能性があります」

一方で、管理職を対象とした意識調査では、仕事を「面白い」と感じ、「管理職を続けたい」と思っている層が54.8%と、半数を超える結果となった。

「現役の管理職に聞くと、半数以上がポジティブに回答しています。また、興味深いのは、『管理職の仕事はストレスが大きいか』という質問には、役職が上がるほど『イエス』と答える割合が増える。一方で、『管理職を罰ゲームと感じるか』という問いに対しては、役職が上がるほど『ノー』という回答が増える逆転現象が起きていること。つまり、上位職になるほど強いストレスやプレッシャーを感じているが、それ以上に仕事に対する『意味』や『意思決定をしながら部門や事業を動かしている手応え』を感じていて、決して仕事を『罰ゲーム』とは捉えていないのです」

管理職という役割が、実際に経験することでしか得られない「本質的なやりがい」を内包していることを示唆している。「報われない」という認知が先行している若手層に対し、いかに「見えないやりがい」を伝え、一歩を踏み出させられるかは、経営と人事、現場が一体となって向き合いたい重要なポイントである。

また、「仕事は面白いが、管理職にはなりたくない」という層(全体の34.8%)の中に、実は高い経営視座や事業への強い関心を持つ人材が潜んでいるという。

「自由記述のコメントを分析すると、マネジメントにはあまり興味がないものの、事業の方向性や市場価値、経営戦略といったテーマには非常に高い関心と深い洞察を持っているケースが見受けられました。そういった人材は事業を動かすという観点で貴重なリーダー候補です。これからのタレントマネジメントでは、課長から部長というラインに乗らなければ経営人材になれないという従来のパスだけでなく、プロジェクトベースで経営的な経験を積ませる複線的なキャリアパスの設計も重要になってくるでしょう」

経営視座への転換点となる経験

調査では、「経営者側の視点を持てるようになったきっかけや出来事」について、自由記述を募った。その中から得られた約300件の有効回答を分析すると、大きく四つに分類できたという。いずれも、「知識を得たとき」ではなく、「数字・人・判断・方針について引き受ける立場に変わったとき」という共通点が見えてきた。

一つ目は、数字や業績、予算を「説明する立場」に回ったとき。ポジティブな部長層からのコメントを見ると、「数字を見ている」というレベルではなく、「自部門の予算策定や実行をしている」「収益を意識した判断を求められる」といった当事者意識が語られていた。二つ目は、人・組織の成果を引き受けたとき。「人が大事」といった抽象的な気づきではなく、部下の成果が自分の責任として返ってくる経験が、視座を引き上げている。三つ目は、正解のない判断を迫られたとき。これは課長よりも部長層に多い傾向が見られた。四つ目は、会社の方針と現場の間に立ったとき。単に会社の方針を現場に伝達するだけでなく、どう意味づけ、どう納得させるか、行動させるかが鍵となる。

「経営視座を持つリーダーは、数字の話、人の話、戦略の話をバラバラに語りません。『この戦略を実現するために、この人材をどう配置し、どのような投資を行って、いつまでに決断するか』というように、全てをリンクさせて語ります。育成段階では、これらの要素を統合的に経験させるアサインメントこそが重要です」

また、「昇進・昇格」というイベント自体の効用も浮き彫りになった。役割が変わることで、半ば強制的にこれらの経験にさらされることが、結果として人の成長を加速させるトリガーとなっているのだ。

斎木氏は最後に、「日常業務での意図的な経験デザイン」を提言した。

「選抜研修は有効ですが、一度選抜して終わるわけではありません。各階層で必要な人材をプールし、その時々で適切な『修羅場』や『ストレッチな経験』を提供し続けることが重要です。例えば、課長候補者に対して、あえて部長会議に出席させて発言させたり、部門横断プロジェクトのリーダーを任せたりすることで、役職に就く前から一つ上の視座を『疑似体験』させることができます。また、失敗してもリベンジできる仕組みを整えることも、心理的安全性を担保し、挑戦を促す上で大切です。

次世代リーダーが育つかどうかは、能力や意欲の問題だけではありません。数字、人、判断、方針。これらを引き受ける重みのある立場を、企業として意図的に用意し、任せることができるか。経営視座は、教えられるものではなく、その立場に身を置くことでしか見えない景色の中で養われるものです。ぜひ現場と一緒に、彼らが成長できる『舞台』を作っていってください」

斎木氏の講演を受け、参加者は、自社が「経営の視座を引き受ける経験を、どの層に、どの程度渡せているか」のテーマで課題を共有。次世代リーダーの定義やあるべき育成施策について、活発な議論を交わした。