競争で勝ち抜くための前提知識

最新テクノロジーが与える、経営への影響とは

廣瀬 通孝氏(メタバース推進協議会 特別顧問/東京大学名誉教授)

岡本 弘野氏(東大松尾研発スタートアップ・株式会社パンハウス 代表取締役)

川内 浩司氏(パーソルマーケティング株式会社 メタバースデザイン事業部 部長)

多様なテクノロジーが急速に発達する現代において、「メタバース・バーチャルリアリティ(VR)」や「生成AI」、「AIエージェント・デジタルヒューマン」は、もはや単なるバズワードではない。これらの最先端テクノロジーは、企業の経営、とりわけ人材育成のあり方を根底から覆すほどのインパクトを秘めている。VR研究の第一人者である廣瀬通孝氏、東大松尾研発スタートアップ・株式会社パンハウスの岡本弘野氏、パーソルマーケティングの川内浩司氏が、それぞれの専門的知見から、最新テクノロジーが組織運営や意思決定に与える影響について語った。

- 廣瀬 通孝氏

- メタバース推進協議会 特別顧問/東京大学名誉教授

- 岡本 弘野氏

- 東大松尾研発スタートアップ・株式会社パンハウス 代表取締役

- 川内 浩司氏

- パーソルマーケティング株式会社 メタバースデザイン事業部 部長

「百聞は一見にしかず」を超える体験の価値

最初に、日本のVR研究をけん引してきた廣瀬氏が「メタバース型教育の効用」と題して、メタバースの根幹をなすVR技術の本質的な価値を解説した。廣瀬氏はVRという言葉が社会に登場した1989年から現在までの技術的変遷を振り返り、「平成は入り口がアナログで出口がデジタル、つまりデジタル化の変革をけん引した時代でした」と表現した。

VR技術のルーツは米空軍やNASAの航空宇宙技術にあり、「コンピューターの作り出した空間の中に入り込み、さまざまな体験をしようという技術」として発展してきた。VR技術が30年以上にわたり発展を続けてきた根源的な理由は、他のコンピューターサイエンスにはなかった、ある決定的な価値を提供したからだという。「体験」そのものを合成する力だ。

「よく『百聞は一見にしかず』と言います。しかし、ある心理学者は『百見は一体験にしかず』と提唱しました。1度体験してみることは、写真やウェブページを見るのとは決定的に違うことを、我々は体感的に知っています。その体験を合成することができる技術こそ、VRなのです」

体験を合成する力は、教育や訓練の分野で絶大な効果を発揮する。その先駆けが、航空業界のフライトシミュレーターだ。パイロットはどれだけ教科書を読みこんでも、その知識だけで緊急事態に対処することは不可能で、緊急事態の体験が必要になる。フライトシミュレーターを用いたパイロット育成は、実機を用いた訓練に比べて費用を数10分の1に抑え、期間も6ヵ月短縮可能だ。VRシミュレーターを用いればさらなるコストカットが実現するという。

VRによる訓練は、経済的なメリットがあるだけではない。廣瀬氏は、VR体験が実体験よりも優れている点を挙げた。まず、現実では体験することが困難な事故や災害現場といった危険な状況を、安全かつ低コストで再現できる。失敗した時点に戻り何度でもやり直せるほか、物事の本質的な部分だけを抽出したプログラム設計が可能。視点を変えることで、一人称以上の体験が積め、訓練中の出来事を漏れなく記録できる点や、難易度を調整してモチベーションを維持できる点も大きな特長だ。こうした利点は、消防士の消火訓練 、医療従事者のPCR検査訓練、サービス業の接客訓練など、すでにさまざまな分野で応用されている。

「VRは、安全な環境下で質の高い失敗と学びを繰り返し、専門的スキルを効率的に習得するために理想的な教育ツールなのです」

メタバースがもたらす「本物」なき世界とは

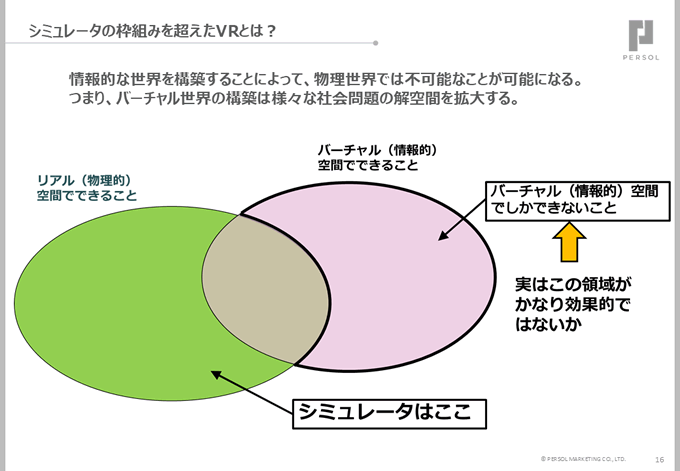

続いて廣瀬氏は、VRが単なる「現実の模倣(シミュレーション)」にとどまらず、より根源的な社会変革へと進む可能性に言及した。第1世代のVRは、製造業を中心に、物理的なモノをバーチャル空間で設計・検証するために使われた。あくまで「本物」が存在することを前提としたシミュレーターの世界であり、「バーチャルはリアルを超えられない」という枠組みの中にあった。

しかし、産業構造がサービス業中心へと移行するにつれ、VRの役割は質的に変化しているという。サービス業では、物理的なモノではなく「人」が価値の源泉で、対人スキルが重要だ。この変化に対応するのが第2世代のVRであり、たとえば空港カウンターでの顧客対応を想定したロールプレイングのように、アバターを介した対人スキルの訓練に活用され始めている。

「これまでは、リアルな物理空間でできることの一部をバーチャルな情報空間で代替する、という図式でした。しかし、実は『バーチャル空間でしかできないこと』という領域が非常に効果的ではないか、ということがわかってきたのです。シミュレーターはリアル空間に存在するものを模倣しますが、これからのメタバースは、リアルに『本物』が存在しない世界を創造します」

この「本物なき世界」こそ、メタバースの本質であると廣瀬氏は説く。メタバースは情報的な世界を構築することによって、物理世界では不可能なことが可能に。それ自体が自律した世界を構成し、ユーザーは住民として長時間生活する。アバターを介して現実の制約を超え、たとえば一人の人間が複数のアバターを使い分けたり(個人の多重人格化)、逆に複数の人間が一つのアバターを共同で操作したりすることも可能だ。

廣瀬氏はその応用例として、細分化された高齢者の知識や技能をクラウド上で統合し、一人の熟練労働者のような労働力を仮想的に生み出す「高齢者クラウド」の構想を提示した。

最後に廣瀬氏は、日本のコンテンツ産業の輸出額が、鉄鋼産業や半導体産業に匹敵する規模にまで成長しているというデータを紹介。経営者は、バーチャルな世界で生み出される価値が現実の基幹産業に追いつこうとしている事実を前提に、未来を考えるべきだと締めくくった。

「生成AIは社会インフラ」、ビジネスに及ぼすインパクト

続いて、東大松尾研発のスタートアップ「パンハウス」を率いる岡本氏が、生成AIがビジネスに与える破壊的インパクトについて解説した。多くの人が生成AIのことを対話ツールとして認識しているが、岡本氏は「それは生成AIのごく一部でしかない」と断言する。

「生成AIは、電気やパソコン、Wi-Fiのように、社会のインフラになると考えています。競合他社が生成AIで知識探索と意思決定を自動化した瞬間、自社が誇るノウハウが一夜にして時代遅れになるかもしれません。"使えるのが当たり前"になる前に先んじることが、インフラ競争で負けない唯一の方法です」

岡本氏が示すデータは、生成AIのインパクトの大きさを物語っている。三菱UFJ銀行は富裕層向け提案資料の作成にChatGPTを導入。ソフトバンクはエントリーシート判定のAI化により年間680時間の作業を170時間に短縮(75%削減)した。 さらに、伊藤園ではパッケージデザイン案のラフ作成に、キリンビールでは仮想ペルソナ構築による新商品コンセプト立案に生成AIを活用し、企画リードタイムの大幅な短縮やアイデア創出量増加といった成果を上げている。

この変革のインパクトは、経営層、管理職、現場という、組織のあらゆるレイヤーに及ぶという。経営層は市場分析や戦略シミュレーションに活用することで意思決定の質とスピードを向上させ、管理職は組織ナレッジの共有や部下評価の効率化を実現し、現場は日常業務の自動化によって「考える時間」を確保できる。岡本氏は「成功の鍵は、経営トップのコミットメントと現場の創意工夫を組み合わせ、AIを組織文化として根付かせることだ」と強調した。

しかし、単に導入するだけでは競争優位とはならない。どのように活用するかが重要で、三つの差別化要素が不可欠だという。まずは「自社固有データとの融合」。社内のナレッジベースと接続したり、独自AIを育成・カスタマイズしたりして、汎用モデルにはない専門性を持たせる。全社横断のAI推進組織を立ち上げるなど、「人材のAIリテラシー向上」も欠かせない。リスク対策と安全な利用環境を整備し、効果測定を行いながらPDCAを回す「運用とガバナンス」体制の確立も重要な差別化要素となる。

「生成AIは、もはや導入するか否かを議論する段階ではなく、いかに深く、賢く活用し、自社の競争力へと転換させるかを競う時代に突入しているのです」

生成AIを使いこなすための要諦と正しい付き合い方

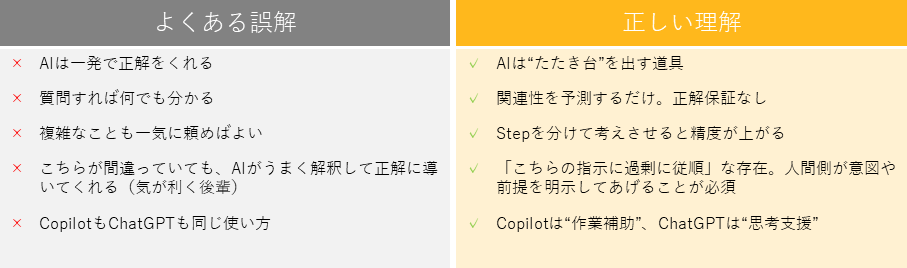

では、どうすれば生成AIを「使いこなせる」のか。岡本氏は、生成AIの仕組みを正しく理解することが鍵だと説明した。

「生成AIは人間のように思考しているわけではありません。膨大なデータから学習し、『確率的に最もそれらしい言葉の続きを予測して生成している』に過ぎないのです。このことを理解した上で、AIを“万能な魔法”ではなく“たたき台を出す道具”として使うことが重要です」

AIは時に嘘をつき(ハルシネーション)、ユーザーの誤った指示にさえ過剰なほど従順に従う。そのため、人間が主導権を握り、「正しい問い」を立ててAIを誘導することが不可欠だ。岡本氏はこの「指示出しの工夫(プロンプト・エンジニアリング)」について、すぐに実践できる具体的な技法をいくつか紹介した。

たとえば、「あなたは熟練のマーケターです」と役割を与えるだけで、回答のトーンや専門性が大きくに向上するという。また、目的/課題/提案のように出力フォーマットを指定することで、実務で使いやすいアウトプットが得られる。「まず前提を処理し、次に要素を分解して、最後に結論を出す」など、人間が考える手順をAIに踏ませることで、複雑な問題に対する回答の精度が上がる。また、簡単な問いから積み上げていき、課題を段階的に処理させれば、文脈を理解しやすくなるという。

「こうした技法を駆使すれば、生成AIの真価を引き出せます。単なる『生成』機能にとどまらず、Webや社内データベースを瞬時に横断検索する『検索』能力 、議事録や大量の資料を要約・構造化する『整理』能力を組み合わせることで、これまで多大な時間を要していたリサーチや資料作成の下ごしらえを劇的に効率化できるのです」

また、生成AIを用いて業務変革する人材を育成するためには、AIスキルに加え、業務への適用力が不可欠だという。岡本氏は、メール作成など単発タスクでの活用から現場業務への本格導入まで、段階的にスキルを向上させることが重要だと説いた。

テクノロジーを学びの力へ──体験型デジタル教育が拓く未来

最後に、パーソルマーケティングの川内氏が両者の講演を総括し、これらの先進技術を統合した未来の人材育成像を提示した。

メタバースや生成AIの市場は急拡大しているが、日本のメタバース「無関心層」は82.9%にのぼり、米・独・中の3ヵ国平均の1.8倍だという。川内氏は、テクノロジーはツールにすぎないとした上で、「その使い方を正しく理解し、いかに自分たちのビジネスにフィットさせるか。経営者だけでなく、社内の多くがその重要性に気付いているという状態をいち早くつくることが重要です」と強調した。

また、多くの日本企業が直面する厳しい現実をこう指摘した。

「専門知識を持つデジタル人材が慢性的に不足し、外部リソースを活用したくても、どんな技術を持った人をアサインすればよいのかわからない。もしくはコストが高い。人材育成したくてもノウハウがない。さらに、『当社には優秀なIT担当がいるから大丈夫』という声を聴きます。その大丈夫は、誤解かもしれません」

そんなデジタル人材の不足が顕著な日本の状況を打破する鍵は、「リスキリング」にあるという。 学びの構成要素は「7・2・1の法則」と呼ばれており、7割が経験、2割が助言やフィードバックといった相互作用、1割が研修参加などトレーニングだ。さらに、学習定着率を最大化する原則が、アメリカ国立訓練研究所の研究に基づく「ラーニングピラミッド」である。

「この法則によれば、ただ講義を聞くだけの学習定着率はわずか5%に過ぎません。グループで議論すると50%、自ら体験すると75%まで飛躍的に高まります。 つまり、学んだことを本当に身につけるには、『体験(アクティブラーニング)』が不可欠なのです」

この原則に基づき、川内氏はパーソルマーケティングが提供する「体験型デジタル教習 in メタバース」を紹介した。「DX」「生成AI」「AIエージェント/デジタルヒューマン」「メタバース」「セキュリティ」の5分野について、短期間でリスキリング可能な研修プログラムだ。アバターとしてメタバース空間に参加し、グループワークなどを通じて実践的に学ぶことができる。廣瀬氏や岡本氏のような各分野の第一人者が監修・講師を務めている。

川内氏は「受講者自身が主人公となって課題解決を『体験』することで、圧倒的に高い学習効果を目指すことができます」と説明。ますます競争が激化するビジネスで勝ち抜くため、最新テクノロジーを活用する重要性を強調し、セッションを締めくくった。