生成AIと共に考え、動く組織をどうつくるか

~指示する側から生成AIと共に動けるリーダーへ~

小荒田 倫人氏(株式会社TeamSparta 日本カントリーマネージャー)

「生成AIの進化は、単なる業務効率化のツールという段階を終え、事業のあり方そのものを変革する「強力な武器」となりつつある。特に、自律的にタスクを遂行する「AIエージェント」の登場は、既存のビジネスを根底から覆す可能性を秘めている。しかし、多くの日本企業で活用が遅れているのが現状だ。本講演では、長年IT人材育成の現場に携わってきたTeamSpartaの小荒田氏が、生成AI活用の現在地と、AIエージェントが職場に及ぼす変革を解説。参加者とともに未来のリーダーや組織のあり方を議論した。

- 小荒田 倫人氏

- 株式会社TeamSparta 日本カントリーマネージャー

AIに対する個人の危機意識と組織としての取り組みのギャップ

株式会社TeamSpartaは、ITスキルを身につけることで「誰もが大活躍できる」世界を実現するというミッションを掲げる、韓国発の教育スタートアップである。2020年の創業からわずか4年で年間売り上げ60億円規模へと急成長を遂げ、「スパルタ式」とも称される実践的な教育メソッドは、韓国国内のサムスンやヒュンダイ、辛ラーメンで知られる食品メーカーの農心など、幅広い業界のトップ企業に導入されている。

2024年4月には日本法人を設立。日本電気(NEC)、セブン銀行、オムロンといった国内大手企業にその教育効果を評価され、導入実績を重ねている。同社は、単なるスキル提供にとどまらず、実際に手を動かし、現場で実践でき、社会を変えていける人材の育成を目指し、エンジニアだけでなく、すべてのビジネスパーソンを対象とした研修プログラムを展開。本講演で紹介された生成AI活用に関する知見も、同社の豊富な人材育成経験に基づいている。

「生成AIが世の中に与えるインパクトは、これまでの革新技術とは異なる大きいものであると思う方、手を挙げてください」

講演冒頭、小荒田氏が会場に問いかけると、9割以上の参加者の手が挙がった。多くのビジネスパーソンが、その巨大な変化の波を実感している。次に、「生成AIを日常的に活用し、身の回りの業務を日々改善できているか」と問うと、手が挙がったのは6割程度。これに対し小荒田氏は、「普段のセッションと比較して手を挙げた人が多い」と驚きを見せた。

しかし、「自社は生成AIの活用推進に積極的であるか」という問いに対しては、手を挙げた人が数えるほどしかいなかった。この結果は、個人の高い危機意識と組織の取り組みとの間に大きな隔たりがあることを明らかにしている。まさにこのギャップこそが、多くの日本企業が現在直面している大きな課題だと小荒田氏は語った。

AI進化の最前線と日本企業に求められる意識の転換

この課題を解きほぐすべく、小荒田氏は生成AIの進化の最前線を解説した。その前提として重要なのは、現在のビジネス活用の中心であるLLM(Large Language Model:大規模言語モデル)は決して万能ではなく、その能力には限界があることだという。

「LLMの“脳”にあたる言語モデルは、3ヵ月に1回はアップデートされ、どんどん賢くなっています。しかしその実態は、常に確率統計的に最もそれらしい単語を順番に並べているだけです。この本質は変わらないため、必ず正しい情報を教えてくれたり、会社の中に閉じた情報を返してくれたりするわけではありません」

この弱点を補う技術が「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」である。「普段使っている生成AIの横に、私たちが業務で使うデータベース等を置いて、AIがデータを見られる状態にする技術です」と小荒田氏は説明する。これにより、AIは社内規定や専門知識など、特定の情報源に基づいた正確な回答が可能になった。

そして2025年の今、市場の話題をさらっているのが「AIエージェント」だ。小荒田氏は「2025年はAIエージェント元年とも言われている」とその重要性を強調する。

「AIエージェントは、コンテンツ生成ではなく、具体的なアクションや意思決定に重点を置いています。プロンプトの入力に依存せず、あらかじめ与えられた目標を達成するために、自律的に動作するのが特徴です」

その実力を示すため、具体的なデモンストレーションが行われた。まず「DX人材のスキル定義をしたい」という曖昧な指示に対し、AIエージェントは即座にタスクを「役割の確認」「スキルのリストアップ」「レベルの定義」などに分解した。そして各段階について具体的な選択肢(役割なら「推進リーダー」「エンジニア」など)を提示しながら、思考を深めていく。目的に向かって自律的に動けるようになったことで、AIが単なる「回答生成機」から、人間と共に考える「思考のパートナー」へと進化したと小荒田氏は語った。

次に、営業支援のAIエージェントのデモンストレーションが行われた。営業担当者が受信したメールの内容をペーストし、「対応を任せる」と指示すると、AIエージェントは即座に以下のタスクを数秒で完了させた。

- メール内容を解釈して顧客情報をデータベースで検索

- 最適な空き時間を探してカレンダーにアポイントを登録

- 相手への確認メールを自動で作成・送信

AIエージェントは、外部サービスと連携して自律的に動くことができる。これを可能にしているのが、MCP(Model-Context-Protocol)という標準化された「会話のルール」だ。MCPが普及すれば、すでにAIの対応が進んでいるGmailやOutlookだけでなく、あらゆるアプリケーションをAIエージェントが動かせるようになると小荒田氏は予測する。

「あらゆるサービスがAIを介してつながり、AIエージェントがそれらを使って自律的に業務を遂行する未来が来るでしょう。皆さんも想像してみてください。日頃業務で使っているシステムを、自分の代わりにAIエージェントが使いこなして仕事を進めていく。そんな未来に、私たちのビジネスには何が起こるのでしょうか」

小荒田氏は、技術を「知る」ことから「使う」ことへと意識を転換する重要性を説き、何が起こるかを傍観するのではなく、何を“起こさなければいけないのか”を考える段階に来ていると語った。

なぜ日本は遅れているのか――データと意識が示す「変革へのためらい」

生成AIがもたらす変革の可能性は計り知れない。海外では、ケチャップ製造会社のレシピの改善や、ファッション小売業における顧客へのスタイリング提案、重工業におけるタービンの設計など、AIを活用した事業変革の事例が次々と生まれている。

外国語学習アプリを展開するDuolingo社は「新しいスタッフを雇う際は、AIで代替できない業務であると証明しなければならない」という大胆な採用方針を打ち出した。IBM社も、AI導入に伴う大規模なポジションの見直しを発表するなど、組織のあり方そのものが変わり始めている。

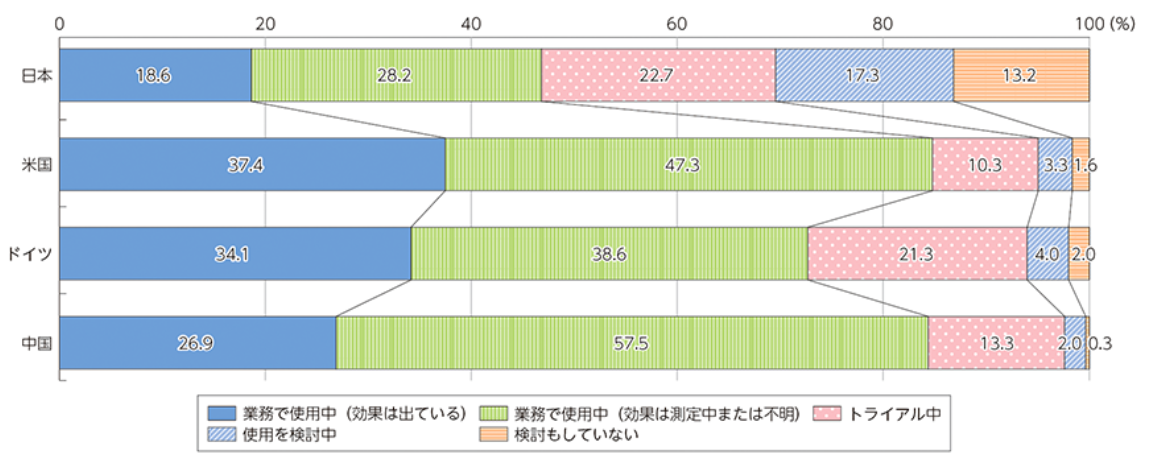

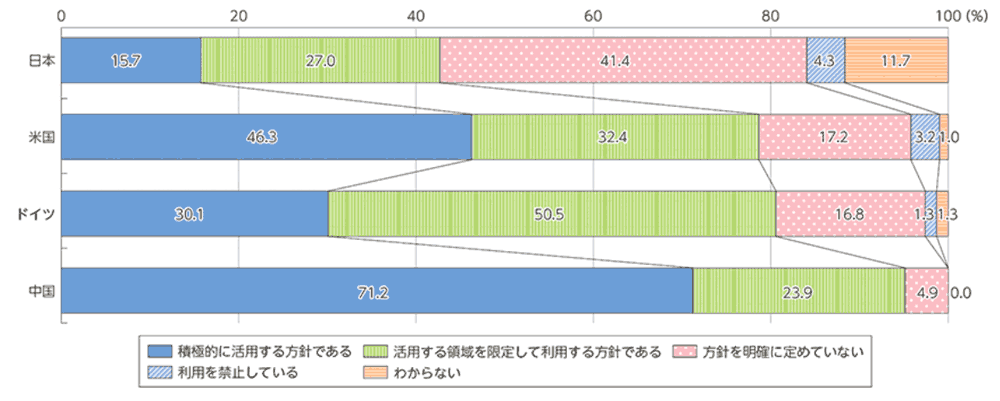

一方で、日本におけるAI活用は大きく遅れている。小荒田氏は総務省の調査データを引用し、業務における生成AIの活用率が米国・ドイツ・中国では70%を超えているのに対し、日本では50%未満にとどまっている事実を指摘した。今後の活用方針についても、米国やドイツの80%以上、中国の95%が「方針を決める」と回答しているのに対し、日本は40%強に過ぎない。

出典:総務省(2024)「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究」|https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/nd151120.html

この遅れの原因はどこにあるのか。小荒田氏は、長年人材育成に携わってきた経験から感じる課題を吐露する。

「生成AIが市場を席巻する前から日本のデジタルは遅れていると言われ、DXやリスキリングなどの目標を掲げて人材育成に取り組んできました。しかしほとんどの日本企業は、まだ根本的なマインドチェンジができておらず、新しい挑戦に踏み出せていないのが現実ではないでしょうか」

さらにTeamSparta社の調査では、生成AI研修を導入している企業でも、現場で生成AIが活用できているケースはまだまだ少ない。

「どの企業にヒアリングしても、活用できているのは全社員の中でも情報感度の高い20%ぐらいです。あとの80%は活用できていないのが実状です」

一方で、帝国データバンクの調査によると、生成AIを活用している企業の85%以上が「効果がある」ことを実感している。このデータは、多くの企業や従業員が「使わず嫌い」の状態にあることを示していると小荒田氏は語った。

出典:帝国データバンク 2024/08/01 生成AIの活用状況調査|https://www.tdb.co.jp/report/economic/2rwpbngj_lop/

参加者によるディスカッション:AI活用の期待と課題

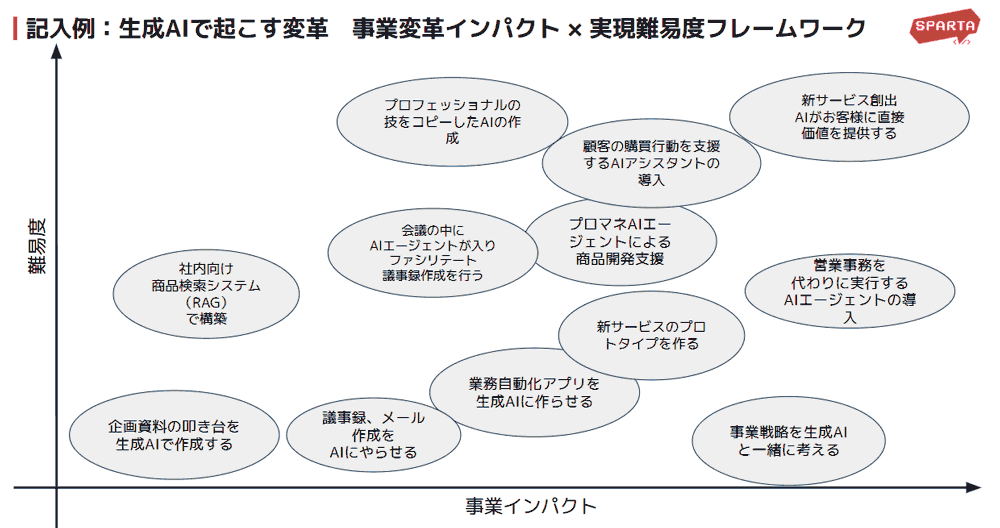

「講演中盤、理論から実践へと移るべく、参加者は「自身の業務や事業において、AIで何ができるか」を「事業インパクト」と「難易度」の2軸でマッピングするワークショップに取り組んだ。続けて行われたグループディスカッションでは、AI活用に対するリアルな期待と課題が浮かび上がった。

(資料提供:TeamSparta)

発表された主な意見は以下の通りだ。

参加者1:難易度もインパクトも高い領域として、既存領域にない新規事業の創出を考えました。しかし、AIを活用してどのように事業を生み出すのかは非常に難しく感じています。

参加者2:中期経営計画や事業戦略の策定で、社会や世の中のさまざまなファクターをAIが分析し、戦略の壁打ち相手になってくれれば、事業へのインパクトは計り知れないと思います。

参加者3:AIによる採用面接を取り入れているという話が出ました。AI面接は「24時間365日対応」という言葉を聞き、AIの価値をあらためて感じました。

これらの意見に対し小荒田氏は、「生成AIの可能性を知れば、事業変革の具体的なイメージも湧く。しかし、これらの変革を推進する人材は、一体どのように育成すればよいでしょう」と具体的な推進に潜む課題を提示した。

成功の鍵は「Small Start, Quick Win」――DXスキル標準を基にした人材育成フレームワーク

全社的に生成AI活用を進めるための人材育成は、どのように設計し、推進すべきか。小荒田氏は、その具体的なフレームワークを提示した。

「生成AIは結局、DX推進のための道具にすぎません。生成AIは特別なものではなく、これまで企業が目指してきたDXの目的を、より強力に、より速く実現するためのツールです。したがって、人材育成もゼロから考える必要はなく、既存のDX人材育成の枠組みに生成AI活用のエッセンスを組み込むアプローチが有効です」

その指針となるのが、経済産業省とIPAが策定した「デジタルスキル標準(DSS)」である。DSSは、全てのビジネスパーソンが身につけるべき「DXリテラシー標準」と、DX推進を担う専門人材のスキルを定義した「DX推進スキル標準」から構成される。2023年8月に改訂され、生成AIを各レベルでどのように活用すべきかが明記された。

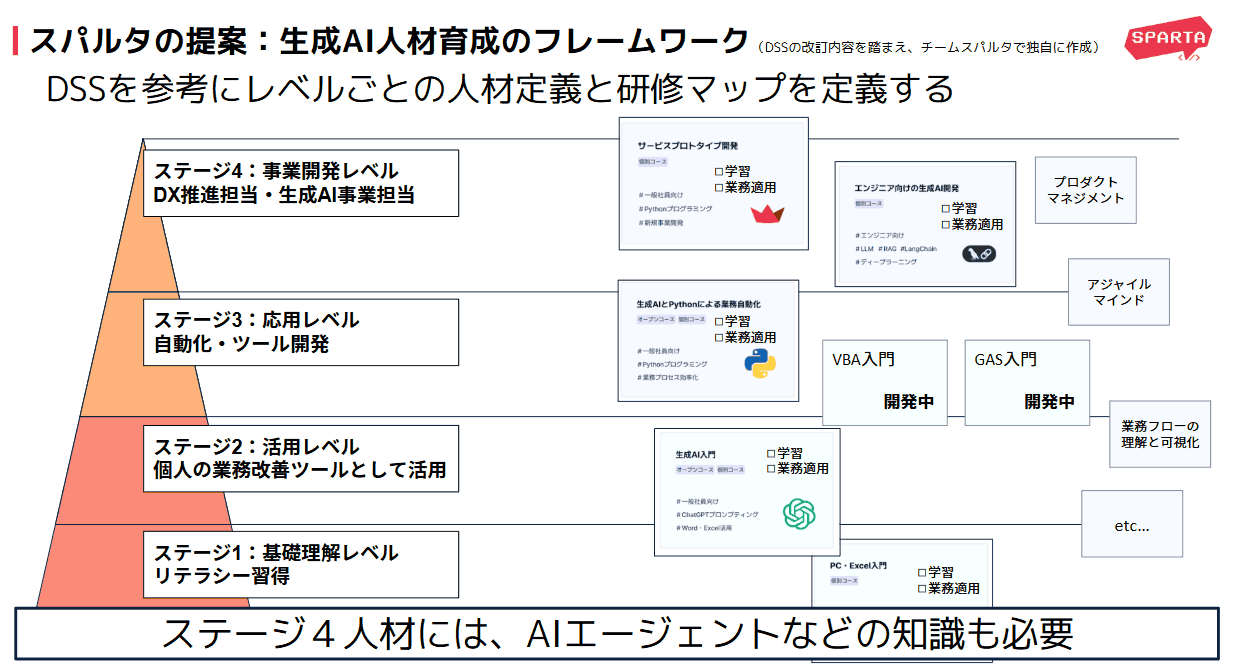

DSSの考え方を基に、TeamSparta社が独自に作成したのが、以下の四つのステージから成る「生成AI人材育成フレームワーク」である。

生成AI人材育成フレームワーク

- ステージ1:基礎理解レベル

全社員を対象に、生成AIの概要やツールの使い方、リスク、倫理などを学び、「まず触ってみる」段階への準備を整える。 - ステージ2:活用レベル

個人の業務に生成AIを組み込み、日常的な業務効率化を実現する。自部門で使えるプロンプト集の作成・共有などを目指す。 - ステージ3:応用レベル

VBAやPythonといったプログラミングと生成AIを組み合わせ、業務を自動化するツールを開発・展開する。RAG(社内ナレッジ検索)の構築もこのステージに含まれる。 - ステージ4:事業開発レベル

DX推進担当者や事業開発担当者が、生成AIを活用した新規サービスの企画・PoC(概念実証)を主導し、経営的なインパクトを創出する。

(資料提供:TeamSparta)

小荒田氏は、このフレームワークに沿って段階的にスキルを育成することの重要性を説く一方で、研修を実施する上での注意点にも言及した。ガートナージャパンの調査では、DX人材育成を3年以上実施しても、半数以上の企業が「成果が出ていない」と回答している。成果を出すためには、知識をインプットするだけの研修ではなく、学んだことを基に実際に手を動かし、現場での実践をサポートする「伴走型」の研修が不可欠だ。さらに、不確実性の高い生成AIの領域では、最初から壮大な計画を立てるトップダウン型のアプローチは機能しづらいため、プロジェクトの進め方に注意が必要だという。

参考:Gartnerのデジタル人材育成調査(2024年4月)|https://www.gartner.co.jp/ja/newsroom/press-releases/pr-20241002-digital-talent

最後に小荒田氏は、次世代リーダーが持つべきマインドセットとして、力強いメッセージを送った。

「最初は小さく、そして早く進めることが重要です。投資して成功したら、それを横展開して増やすような形で進めると良いでしょう。リーダーに求められる合言葉は、スタートアップでよく言われる『Small Start, Quick Win』です。すぐに初めて、早く勝ちましょう。そうして少しずつ成功体験を積み上げていくことが、組織の変革につながります」