AI時代を切り開く組織の作り方

~イノベーション創出を実現する組織体制・人材ポートフォリオとは~

小出 翔氏(株式会社GrowNexus 代表取締役)

AI技術の急速な進化は生産性を大幅に向上させた一方で、失業率を上昇させるなどビジネス環境に大きな変化をもたらしている。二極化が進むAI時代を勝ち抜くため、企業にはどのような戦略が求められるのだろうか。株式会社GrowNexus代表取締役の小出翔氏が、組織全体でAIを業務に組み込み、事業と人材ポートフォリオを再構築する方法について語った。

- 小出 翔氏

- 株式会社GrowNexus 代表取締役

第四次産業革命としてのAI時代と産業界への影響

株式会社GrowNexusは、「人、組織、産業のポテンシャルを解き放つ」をミッションに掲げ、企業における生産性向上、エンゲージメント向上を支援している。具体的には、DX推進における「スキルおよびノウハウの不足」という阻害要因に対し、「リスキリングを通じた変革の内製化」という独自の価値提供を行う。従来のコンサルティングファームがナレッジ移管や育成まで行わないケースが多い中、GrowNexusはクライアントメンバーとの協働を通じて、変革を内製化する支援を強みとしている。

「AIは、人間の生産性を3倍にも5倍にもしてくれる物になりました。AIは第四次産業革命の中核として、経済社会に広範な影響を及ぼしています。第一次産業革命における機械の登場、第二次産業革命における石油と電気による重工業の発展、第三次産業革命におけるコンピューターとITの普及。現代はAIが人間の知的能力を拡張し、あるいは代替する時代へと突入しています」

実際に多くの企業が、AI導入によって生産性が向上した事例を報告している。R&D、調達・物流、生産、営業、販売、そしてコーポレート部門といったあらゆるバリューチェーンにおいてAIの活用が進み、大幅な効率化が実現しているのだ。

具体的な事例として、マツダが試作車台数を3分の2に削減*1、旭化成が製品開発時間を10分の1に短縮*2、パナソニックコネクトが全社で18.6万時間の労働時間を削減*3などがある。SIGNATEの「コーポレート部門向け生成AI活用事例レポート」*4によれば、問い合わせ対応、報告書作成、監査、経理業務、広報といった多岐にわたる業務でAIが導入され、7割の工数削減や6割の時間短縮といった成果を上げている企業もあるという。

AI時代における企業の組織構造と労働市場の変容

OpenAIのCEOであるサム・アルトマン氏は、「10人の社員が運営する10億ドル以上、つまり約1520億円以上の時価総額を持つユニコーン企業が間もなく誕生する」と予想している*5。このように、AIの進化は組織のあり方を根本的に変えつつある。一人で複数のAIを操り、企画書作成からコーディング、テストまでを同時にこなすことで、一人当たりの生産性が飛躍的に向上する「異次元」の世界が出現しているのだ。

実際に、AIアートの生成サービスを提供するMidjourneyでは、10名で約300億円の売上を達成。一人当たりの売り上げで30億円にあたる*6。日本ではマツイシンジ氏が立ち上げたササルで、一人あたり2億円を売り上げている*7。これらは、少人数で巨大な経済価値を生み出す新たな企業モデルの可能性を示唆している。

AIの普及は、労働市場に大きな変化をもたらす可能性も示している。AnthropicのCEOであるダリオ・アモデイ氏は、「AIはわずか1〜5年で初級レベルの雇用の最大50%を奪って、失業率を10%から20%まで急上昇させる可能性がある」と述べている*8。実際にデルやセールスフォースが従業員削減を進めたり、欧米では有力大学の卒業生でも就職が困難になるケースが増えたりしているという。日本でもサイバーエージェントが既存業務の6割削減を目指すなど、AIによる業務効率化が雇用のあり方に影響を与え始めている*9。

「多くの人がAIを日常的に利用していますが、『会社で使っているか』が今後の重要なポイントです。特に大企業では、役員や課長・部長層の40%が利用しているのに対して、一般社員の利用率は20%にとどまっているという統計データがあります*10。これは、企業の階層が下がるほどAIの活用が進んでいない現状を浮き彫りにしています。AIを活用する人としない人との間で『生産性の二極化』が進行しており、同じ会社の中でも活用しない人はどんどん置いていかれるという状況が生まれているのです。

この状況を打破するためには、AI活用によってどのような組織・会社を目指すのかという経営者目線の目標設定が不可欠です」

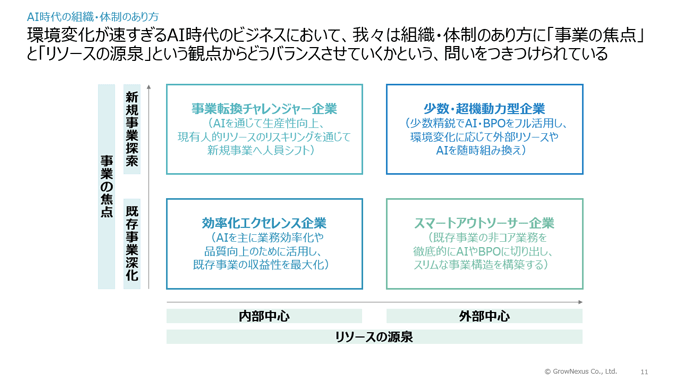

AI時代の組織・体制のあり方を考える上で、小出氏は「事業の焦点」と「リソースの源泉」という二つの軸で整理したマトリクスを提示した。

縦軸は事業の焦点で、新しいビジネスやプロダクトの創出にリソースを割く「新規事業探索」と、既存事業の収益性を最大化し、市場での競争力を高める「既存事業深化」の二つに分けられる。横軸はリソースの源泉を表し、自社の人的リソースやノウハウを活用する「内部中心」と、AIやBPO(外部委託)を積極的に活用する「外部中心」の二つに分けられる。企業に求められるのは、AIを活用したうえでどの象限を目指すのか、ということである。

日本企業が「少数・超機動力型企業」を目指すことは、解雇の難しさやジョブ型などの関係から欧米とは異なり、非常に難しいと言われている。多くの伝統的な日本大企業は、「事業転換チャレンジャー企業」を目指しつつも、「効率化エクセレンス企業」「スマートアウトソーサー企業」になることが多い。しかし、一部の組織や事業単位で「少数・超機動力型企業」の象限に挑戦する動きも見られるという。フレームワークは、各企業が自社のビジネス環境とAIの活用度合いを鑑み、目指すべき方向性を議論する上で有用だと小出氏は語った。

AI時代の業務領域と人材の再定義

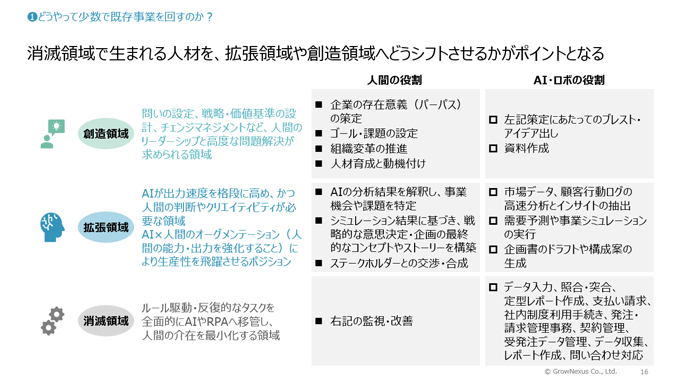

既存事業を少数精鋭で運営し、人材を新規事業にシフトさせるには、(1)どうやって少数で既存事業を回すのか(2)既存事業の人材を新規事業にシフトして活躍できるのか(3)新規事業をどう回すのかという三つの論点が生じる。これらの論点に対し、小出氏はAI時代の業務を「消滅領域」「拡張領域」「創造領域」の3つに分類し、人材シフトのポイントを整理した。

「消滅領域」は、ルール駆動・反復的なタスクで、AIやRPAへの全面的移管により人間の介在を最小化できる領域である。人間の役割はAIの監視と改善にシフトする。「拡張領域」は、AIと人間の「オーグメンテーション(能力強化)」により生産性を飛躍させる領域である。人間は分析結果の解釈、事業機会の特定、戦略的意思決定、企画の最終コンセプト構築、ステークホルダーとの交渉・調整を行う。「創造領域」は、問いの設定、戦略・価値基準の設計、チェンジマネジメントなど、人間のリーダーシップと高度な問題解決が求められる領域である。企業の存在意義(パーパス)の策定、ゴール・課題設定、組織変革の推進、人材育成と動機付けなどが含まれ、AIはブレストやアイデア出しを支援する。

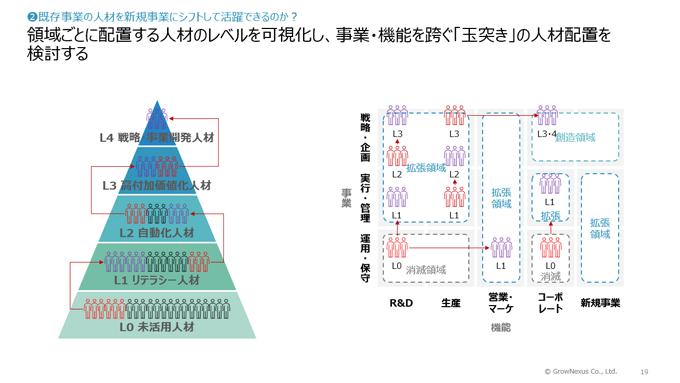

「自社の事業と機能の軸でこれらの領域を整理し、どこが消滅、拡張、創造に該当するかを可視化・計画することが不可欠です。しかし、これらの領域を体系的に整理し、事業計画や人材ポートフォリオに落とし込めている企業は、現状では多くありません。例えば、既存事業のR&D、生産、営業、コーポレートといったバリューチェーン全体を、AI活用によって効率化し、より少人数で回せるようにする。そうして捻出したリソースを、新規事業の創造領域へシフトさせる『玉突き人事』が重要です」

AI時代の人材ポートフォリオとリスキリング戦略

組織内の人材を適切に再配置――すなわち『玉突き人事』を行うためにも、新たなスキルを習得させる「リスキリング」が不可欠だ。小出氏は、AI活用における人材レベルを以下のように分類し、特に「L0人材」の割合が多い現状に警鐘を鳴らした。

- L0 未活用人材:AIをまだ活用していない人材であり、企業内で60〜90%程度存在するとされる。

- L1 リテラシー人材:「読み・書き・AI」のように日常的にAIを利用し、普段の業務を高い生産性で遂行する人材。

- L2 自動化人材:各組織の定型業務削減を支援し、「市民開発者」「AIサポートアナリスト」としてノーコードツールやAIを駆使して現場業務を自動化する人材。

- L3 高付加価値化人材:AIを駆使して既存事業のCX向上、クロスセル・アップセルや新商品の高速企画・投下などにより、品質と収益・満足度を高める人材。

- L4 戦略・事業開発人材:未来の稼ぎ頭を創出し、企業内VCや事業開発室、M&Aチームなどで中長期の成長戦略を描く人材。

「特に重要なのは、消滅領域にいる人材をL0、さらにはL1(自動化人材)へと早期に引き上げることです。既存事業をより少ない人数で回すためには、定型業務を担っていた人材がAIを使いこなし、業務を効率化できる能力を身につける必要があります。その上で、L1・L2人材を高付加価値な想像領域へ玉突きでシフトさせていくことが、日本企業がAI時代を乗り切るための鍵となるでしょう。

リスキリングの具体的な進め方としては、「適性の把握」「実践的かつ体系的に学ぶ」「実践する」「振り返り」「牽引指導」のサイクルを実施していくことが有効です」

新規事業創出とAI操作リテラシー

AI時代における新規事業の創出には、少数精鋭の自律分散型チームが多数存在し、挑戦数を増やすアプローチが有効だ。

「DeNAが『10人で1チーム、ユニコーンを量産する』という目標を掲げたように*11、小規模チームが多様なビジネスアイデアを並行して推進し、カニバリゼーション(競合)も許容しながら、成功確率の高いものを探っていく戦略です。各チームには、ビジネスアーキテクト、チェンジエージェント、エンジニア、セールス、そしてAIアナリストといった役割を担う少数のメンバーを配置し、社内に多くの『小さなベンチャー』を生み出すのです」

主要な役割と人材レベルとしては、市場・技術動向と経営ビジョンをつなぐ「ストラテジックアーキテクト」がL4人材に相当する。AIと共同で高速に構想する「プランナー」や、テクノロジーを活用しプランナーの構想をMVPとしてAIと協働し高速に開発する「エンジニア」はL2・L3、社内外の利害調整と実装推進を担う「チェンジエージェント・PM」や自社サービス・プロダクトの提供・価値提案を行う「セールス」はL1。資料生成、リサーチ、QAチェックなどを担当し、旧定型業務層の受け皿となる「AIアナリスト(サポーター)」もL1である。

特にAIアナリストは、既存の定型業務を担っていた若手社員や中堅社員が、AIを効果的に活用できるようになることで、この役割を担うことが可能となる。具体的には、AIを使いこなして資料作成、リサーチ、ファクトチェックなどを行い、チームの生産性を底上げする重要な役割を担う。

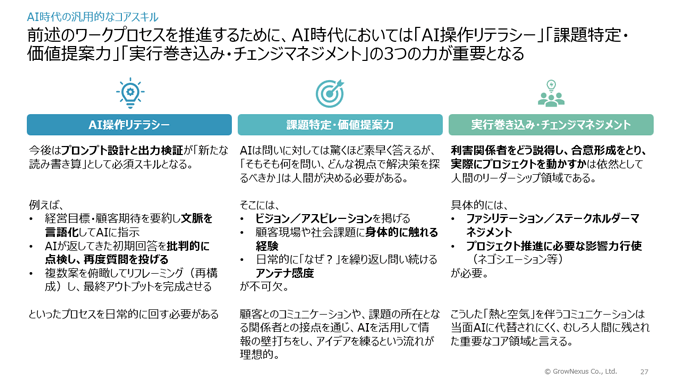

また、小出氏はAI時代の汎用的な力として「AI操作リテラシー」「課題特定・価値提案力」「実行巻き込み・チェンジマネジメント」の三つをあげた。特に重要なものとして、「AI操作リテラシー」をとりあげ、文脈を言語化する力について解説した。AIに適切な情報を入力するためには、経営層や顧客、社内の文脈を正確に把握し、言語化する能力が不可欠である。AIは文脈を自ら読み取れないため、「経営は何を期待しているのか、当社が置かれているそこにいる社員たちは何を感じていて、今目の前の上司は何を持っているか」を言語化して伝えなければいけないのである。

その他に重要なものとして、AIが生成した情報に対してと批判的に検討し、適切な質問を投げかける能力や、AIが提示する多様な選択肢を俯瞰(ふかん)し、異なる視点から再構築(リフレーミング)する能力などがある。

「これらは、AIを活用する上で不可欠なスキルです。顧客や有識者との対話を通じて『問いの着想』を得るためのアンテナ感度、組織に変革を浸透させるためのファシリテーション能力やステークホルダーマネジメント能力も、今後ますます重要になるでしょう。

AI時代の組織変革には、経営層のコミットメント、推進体制の構築、そして社員への教育が不可欠です。また、多くの企業が着手できていない、AIを業務プロセスに標準的に組み込むためのガイドラインやマニュアルも作成しなければなりません。これらを整備し、事業と人材のポートフォリオを可視化することで、AI時代を生き抜くための戦略ストーリーを語れるようになるのです」

出典:

*1 マツダIR情報

*2 旭化成DX事例ページ

*3 パナソニックコネクト プレスリリース

*4 SIGNATE「コーポレート部門向け生成AI活用事例レポート」

*5 サム・アルトマン発言 TRYETING記事「生成AIの進化で「1人ユニコーン企業」は誕生するか?」前田 健二

*6 Acrovision Tech Blog

*7 DIAMOND online「孫正義氏もやってる?年商2億円「ひとりメーカー」実践者が教える4つのAI活用法」

*8 [Anthropic CEO発言]PC MAG「Anthropic CEO: AI Poised to Wipe Out 50% of Entry-Level Jobs in Next 5 Years」

*9 [サイバーエージェント]EnterpriseZine 2023年10月記事「サイバーエージェントが生成AI活用で「6割の業務削減」を宣言 独自開発中の「AIナスカ」が一翼を担う」

*10 インテージ「知るギャラリー」25年5月9日公開記事 生成AI利用実態調査2回目 ビジネスパーソン編」

*11 フルスイング by DeNA「DeNA南場智子が語る『AI時代の会社経営と成長戦略』全文書き起こし」