なぜ、優れたリーダーは図解するのか。

~経営者視点を育む「多視点」「構造化」習慣の作り方~

髙野 雄一氏(株式会社Metagram 代表取締役/東京理科大学オープンカレッジ 講師)

次世代リーダーにとって「高い視座」が不可欠であることは論をまたない。しかし、「視座の上げ方」を明確に語れる人はどれほどいるだろうか。多くのビジネスパーソンはその必要性を感じながらも、具体的な方法がわからずにいるのが実情だ。この普遍的な課題に対し、株式会社Metagram代表取締役の髙野雄一氏は、その鍵は「図解」にあると説く。優れたリーダーたちが実践する図解は、単なる情報の可視化技術ではない。物事を「多視点」で捉え、「構造化」し、思考そのものを深めるための強力な習慣なのだ。本講演では、髙野氏が提唱する、誰でも実践可能な思考法「ダイアグラム思考」を軸に、経営者視点を育むための具体的なアプローチが詳説された。

- 髙野 雄一氏

- 株式会社Metagram 代表取締役/東京理科大学オープンカレッジ 講師

なぜ「図解」が次世代リーダーの必須スキルなのか

株式会社Metagramは、「日本を図解先進国にする」というビジョンを掲げ、図解を用いた思考法「ダイアグラム思考」の普及を通じて、ビジネスや教育におけるコミュニケーションの革新を目指す企業だ。代表取締役の髙野雄一氏が創案した「ダイアグラム思考」は、複雑な情報を多角的に捉え、構造化・可視化することで、個人の思考を深め、組織内の認識のズレを解消する実践的なスキル。同社は、この思考法を体系化した企業向け研修プログラムの提供を中核事業とし、次世代リーダーの育成に貢献している。

講演の冒頭、髙野氏は会場の参加者に二つの質問を投げかけた。「次世代リーダーに“高い視座”は必要だと思いますか」――ほとんどの手が挙がる。「では、“視座の上げ方”を知っていますか」――すると、多くの手が下ろされる。この反応は、世間一般の認識とほぼ同じだ、と髙野氏は言う。視座を上げるべきだと誰もが思いながら、その方法論を知らない。

髙野氏は、近年の調査結果を取り上げた。管理職への昇進を打診された際に「断る」と回答した人が60.6%にも上るというデータだ(出典:株式会社ビズヒッツ(2022)『管理職になりたくない理由ランキング』を基に@yuichi922作成)。多くの人がリーダーになることに躊躇(ちゅうちょ)し、自身のキャリアに悩みを抱えている。この背景には、視座を高めることへの漠然とした不安や、具体的な方法の欠如があるのではないか。この課題に対する髙野氏の答えは、「図解を習慣にすること」だ。

「優れたリーダーは、みな図解をしています。優秀なビジネスパーソンに共通する思考の習慣です。例えば、メディアアーティストの落合陽一氏は、著書の中で自身の思考法を次のように明かしています。『私はいつも、縦横2軸を自分で設定し、4象限のグラフを頭に置いてものを考えています』(引用元:落合陽一(2022)『忘れる読書』PHP研究所)。情報をインプットする段階で、頭の中で物事を構造的に整理しているのです。

Appleの共同創業者であるスティーブ・ジョブズ氏もまた、図解の力を活用したリーダーの一人です。彼がAppleに復帰した際、複雑化していた製品ラインを整理するためにホワイトボードに描いたのは、シンプルな『田』の字、すなわちマトリクス図でした。縦軸に『消費者』『プロ』、横軸に『デスクトップ』『ポータブル』と書き込み、『各分野ごとに1つずつ、合計4種類のすごい製品を作れ』と宣言しました(引用元:ウォルター・アイザックソン(2011)『スティーブ・ジョブズⅡ』講談社)。この一枚の図が、Appleの快進撃の出発点となりました。ジョブズ氏は、自身の思考をチームに明確に伝え、方向性を示すために図解を用いたのです。

Amazonの創業者ジェフ・ベゾス氏が、創業期に紙ナプキンに描いたとされる有名な図もその一例です。顧客体験の向上からトラフィックの増加、出品者の増加、品ぞろえの拡大へとつながり、それがさらなる顧客体験の向上を生むという好循環、いわゆる『フライホイール』を表現したものでした。この図は、Amazonの成長戦略の核となるビジネスモデルそのものを構造的に可視化しています。ジェフ・ベゾス氏の頭の中には、Amazonが拡大していく戦略が図解として構造化されていたわけです。

現代マーケティングの父と称されるフィリップ・コトラー氏でさえ、戦争、貧困、環境問題といった複雑な社会問題群(Wicked Problems)が、実は相互に関連し合っていることを示す複雑な相関図を作成しています」

これらの事例が示すように、優れたリーダーは、自らの思考を整理し(インプット)、その考えを他者に的確に伝える(アウトプット)という、リーダーシップの両輪において図解を駆使しているのだ。

「多視点」「構造化」「可視化」――図解がもたらす三つの力

髙野氏は、長年の研究に基づき、「ダイアグラム思考」を「あらゆるモノゴトを多視点から構造化して可視化すること」と定義する。これは単に絵を描くこととは一線を画す。この定義には、図解が思考にもたらす強力なサイクルが込められている。

まず、ある物事を「多視点」からじっくりと観察することから始まる。すると、「構造」が見えてくる。構造が理解できると、それを図として「可視化」することが可能になる。可視化された図を眺めることで、新たな視点が得られ、再び「多視点」での観察につながる。この「多視点」「構造化」「可視化」のサイクルを回し続けることこそが、図解の本質的な価値なのだ。

「このサイクルを習慣化することで、リーダーに必要な三つの『シ(視)』、すなわち高い『視座』、広い『視野』、多様な『視点』を同時に獲得できます。まず視座を上げなければ図を描けません。高い視座から物事を俯瞰(ふかん)することで視野が広がり、その結果として多様な視点を得られるのです」

「多視点」の力を、髙野氏は鳴海製陶株式会社の「OSORO」という「皿」を例に説明した。デザイナーが画期的な皿を開発しようと考えたとき、多くの人が思い浮かべる「食卓に料理が乗っている状態」だけに着目しなかった。皿が使われるシーンを「下ごしらえ」「保存」「調理」「食卓」「洗い物」「収納」という一連のプロセスとして図解した。

多視点での観察から、シリコンのふたをつけることで保存や電子レンジ調理を可能にし、重ねて収納しやすくするなど、あらゆるシーンで価値を発揮する革新的な皿が生まれた。図解が新たな視点とイノベーションを創出した好例だ。

図解はチーム内の「認識の齟齬(そご)」を防ぐ上でも、絶大な効果を発揮する。「1から5と書かれたカードが5枚あります」という言葉だけの指示では、トランプのようなカードを想像する人もいれば、横一列に数字が並んだカードを想像する人もいる。この認識のズレが、ビジネスの現場では手戻りや時間のロスを生む。図で示せば、こうした曖昧さは一掃される。特にテキストベースのコミュニケーションが増加する現代、図解による認識統一の価値はますます高まっている。

「下手な図」から始める思考トレーニング

「これまでの話を聞いて『図解は重要だと思ったが、自分には絵心がないから無理』と感じた方もいるかもしれません。それは全くの誤解です。図解はアートではないので、センスは不要です。研究論文でも、図解はトレーニングによって誰でも上達することが示されていて、むしろ筋トレのようなものです。コツコツと書き続けることで、スキルは確実に向上します。

また、『図解はうまく描かなければならない』ということもありません。下手でいいのです。実際、ある研究では、『文字情報のみ』『文字+リアルな図』『文字+単純な図』の3グループで理解度を比較したところ、『文字+単純な図』のグループが最もテストの成績が良かったそうです。完璧な図は、見る側の思考の余白や、書き込みをためらわせる『介入のしにくさ』を生んでしまいます。対照的に、ラフな図は、修正や追記を促し、議論を活性化させる効果があるのです」

髙野氏は、その場で参加者に「3秒で車の絵を描けますか」と問いかけ、ワークを促した。多くの参加者が描いたのは、単純な線で構成された、お世辞にも上手とは言えない車の絵だ。

髙野氏は自身の描いた車の絵を示しながら、「これぐらいのラフさでかまいません。これから図を描くときは、この絵を思い出してください」と語りかけた。完璧を目指す必要はない。大切なのは、思考のツールとして躊躇なく描き始めることなのだ。

図解のメリットは科学的にも証明されている。言葉だけで伝える場合と比較すると、図を用いることで記憶の定着率は6.5倍も向上するという研究結果がある(出典:ジョン・メディナ著『ブレイン・ルール―脳の力を100%活用する』、2009年)。

また、図は文字に比べて情報の配置が2次元的になるため、同じ量の情報でも検索効率が格段に高まる。さらに、会議で図解を用いると会議時間を24%短縮できる、というデータもある。これは、ハーバード大学やコロンビア大学で教壇に立ち、視覚言語方法論で著名なロバート・E・ホーン氏による研究成果だ(ペンシルバニア大学ウォートンスクール研究所『Visual Language: Global Communication for the 21st Century』、1999年)。

図解を活用すると、議論のポイントが明確になり、参加者間の認識を統一することができる。オンライン会議でも同様だ。図解を事前に手書きで準備しておき、それを見ながら議論を進めるとよい。また、髙野氏によれば、会議中に意見の対立が「人対人」になりそうなとき、ホワイトボードに図を書きながら議論すると、課題に焦点を当てた議論に切り替わるという。

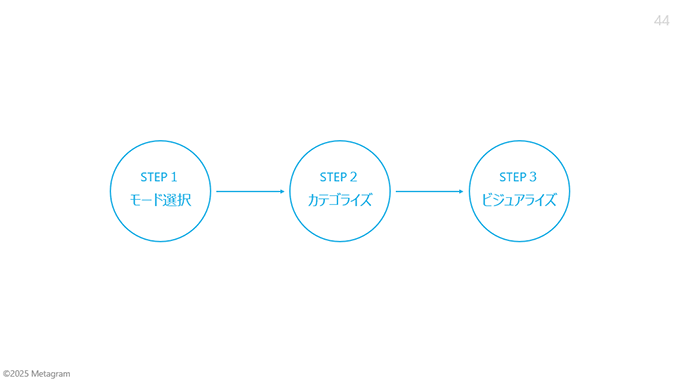

誰でも図が描ける「ダイアグラム思考」の三つのステップ

では、具体的にどうすれば誰でも図解ができるようになるのか。そのために髙野氏が体系化したのが「ダイアグラム思考」という手法だ。誰でも簡単に、いつでも同じように図を描けるようにするための考え方で、次の三つのステップで構成されている。

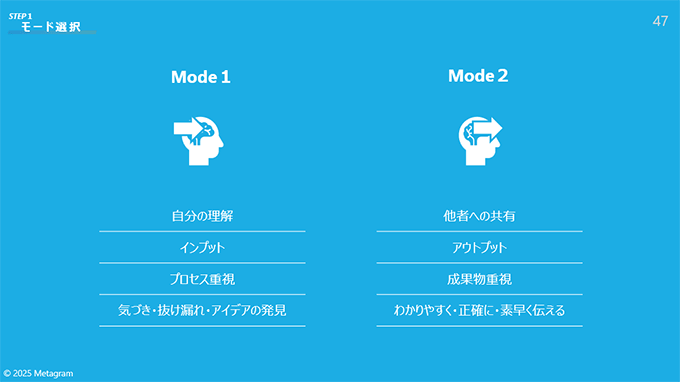

一つ目のステップは「モード選択」。図を描く前に、最初に目的をはっきりさせることが重要だ。ダイアグラム思考には二つのモードがあるため、自分がどちらを目指しているかを決める必要がある。

一つは、自分自身の理解を深めるための「Mode1(インプット)」。図を描く「プロセス」自体が重要で、情報整理、気づきや発見、アイデア創出が目的になる。もう一つは、他人にわかりやすく伝えるための「Mode2(アウトプット)」。こちらは最終的な図という「成果物」が重要で、伝える情報の正確さやわかりやすさが求められる。図解はあくまで目的を達成するための手段なので、この二つのモードのどちらかを明確に決めることがスタートとなる。

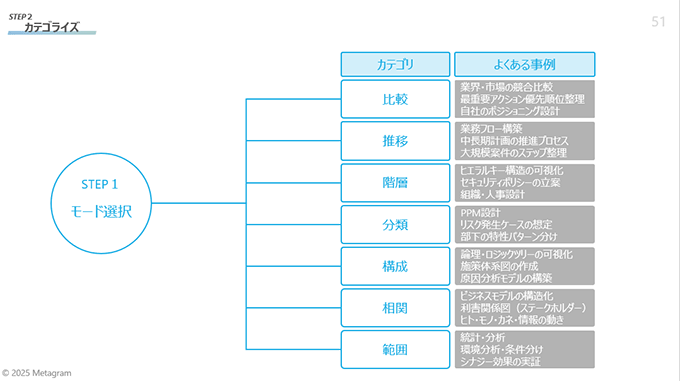

二つ目のステップは「カテゴライズ」。図を通して理解したり伝えたりしたい内容が、「七つのカテゴリー」のうちどれに当てはまるかを一つだけ選ぶ。七つのカテゴリーとは、「比較」「推移」「階層」「分類」「構成」「相関」「範囲」だ。

例えば業界内での競合状況なら「比較」、業務フローなら「推移」を選ぶ。こうすることで、自分の考えをどのように整理するかという方向性が定まり、効率的に進めることができる。

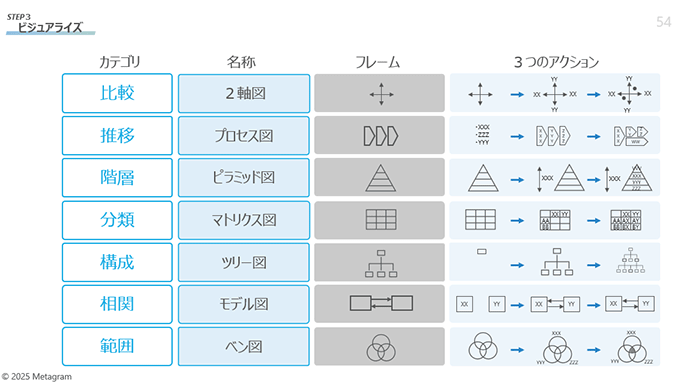

三つ目のステップは、実際に図を描く「ビジュアライズ」。ダイアグラム思考の最大の特徴は、二つ目のステップでカテゴリーを決めると、自動的に描くべき図の型(フレームワーク)が決まることだ。

例えば、「比較」を選べば「2軸図」、「階層」を選べば「ピラミッド図」など、カテゴリーと図が1対1で対応している。また、それぞれの図の描き方も「三つのシンプルな手順」に整理されているため、誰でも迷わず描ける仕組みになっている。

この体系的なアプローチにより、専門知識がない人でも簡単かつ再現性高く図が描けるようになり、図解のハードルを大きく下げられると、髙野氏はその効果を強調した。

参加者との質疑応答

最後に、参加者との質疑応答が行われた。

参加者1:物事を考える際に、「図解」のほかに「言語化」も必要だと思うのですが、いかがでしょうか。

髙野:言語化してから図解、という順番が理想的です。完璧な文章ではなくても、キーワードレベルでの言語化ができていれば、図を描く「とっかかり」になります。

参加者2:「多視点」があまりピンときません。どうすれば視点を増やせるのでしょうか。

髙野:図を描くこと自体が、多視点を強制的に生み出します。例えば、ビジネスモデルを図に描こうとすると、頭の中だけでは思い浮かばなかった関係者(ステークホルダー)の存在に気づくことがあります。その結果、新たに見つかったステークホルダーの視点でビジネスを捉え直す必要が生まれます。

参加者3:役員へのプレゼンで企画を通したいときは、どのような図解が有効でしょうか。

髙野:役員に伝えたいメッセージによって使う図を選ぶのが重要です。例えば、あるベンダーとの契約を承認してもらいたいとき、そのベンダーが他社より優れていることを示すなら「比較(2軸図)」が最適です。また、プロジェクト全体の流れの中で、ベンダーが必要な段階を説明したいなら「推移(プロセス図)」が適しています。まずは一つのメッセージに対して一つの図を選び、確実に描けるようになることが第一歩です。複数の図を組み合わせることは、ある程度図解に慣れてから挑戦するとよいでしょう。